Tag 41: Stadt der Musik ⊠und der lustigsten Historie aller Zeiten

Serendipity â Teil 1

Donnerstag, 20. Dezember 2012

SeaTac â Seattle â SeaTac

Ich laufe zunĂ€chst die Mercer Street entlang. Eine HĂ€lfte der StraĂe ist eine Baustelle, weshalb massenweise orange-rot leuchtende Verkehrsschilder sortiert auf dem Boden liegen und im Licht der Autoscheinwerfer leuchten. Ich spaziere zum Lake Union. Links vor mir ist eine kleine Bucht, durch die sich eine flache, stĂ€hlerne FuĂgĂ€ngerbrĂŒcke zieht. Rechts davon befindet sich eine quadratische Halbinsel, auf der sich im einzigen GebĂ€ude die Virgina V Foundation und das Museum of History & Industry befinden. Die Virginia V ist der letzte noch aktive Dampfer der Puget-Sound-Mosquito-Flotte, die vom spĂ€ten 19. bis ins frĂŒhe 20. Jahrhundert zwischen den Inseln und HĂ€fen der Meerenge pendelte und sowohl Passagiere als auch Frachten transportierte.

Das Museum wĂŒrde ich mir aufgrund des Regens sogar ganz gerne ansehen. Aber natĂŒrlich ist auch diese Ausstellung so frĂŒh am Tag noch geschlossen. Das ist vermutlich aber auch besser so, da ich sonst mit meinem Tagesplan in Verzug geraten dĂŒrfte.

Ich erreiche das Center for Wooden Boats, where maritime history comes alive. Der Zugang ist kostenlos und fĂŒhrt ĂŒber einen hölzernen Steg â woraus auch sonst. Das Holzbootcenter ist â zumindest bei so nassem Wetter wie heute â eher langweilig. Sonntags kann man sich allerdings nach der Devise: »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst«, kostenlos Boote mieten. Das ist doch mal nett.

Ich schlendere noch ein wenig durch den Bezirk South Lake Union bis zum Denny Way. Einmal mehr komme ich am rosa Elefanten des Super Car Wash vorbei und wenige Meter spĂ€ter bei den »German Motor Specialists« von Fat City. Die Werkstatt mĂŒsste Leo gefallen, da sich in der old-schooligen grĂŒn angestrichenen Werkstatt alles um Audi, Mercedes, Porsche, VW und selbstverstĂ€ndlich BMW dreht. Direkt neben der Werkstatt verlĂ€uft Seattles Einschienenbahn ĂŒber die DĂ€cher. Die Seattle Center Monorail ist ebenfalls ein Resultat der Weltausstellung von 1962. Sie erstreckt sich vom Seattle Center, also der Space Needle, zum Westlake Center an der Ecke 5th und Pine.

GegenĂŒber der deutschen Autowerkstatt befindet sich der kleine Tilikum Place. Dieser Bereich der Stadt zĂ€hlt ĂŒbrigens nicht mehr zu South Lake Union, sondern wieder zur Downtown beziehungsweise dem Central Business District (CBD), wie man in Seattle angeblich eher sagt. Auf dem Tilikum Place steht eine Statue von Chief Siâahl alias Chief Seattle. Angeblich soll die Kupferfigur lebensgroĂ sein. Dann war der HĂ€uptling entweder sehr klein oder mein Erinnerungsvermögen ist nicht das beste. Die Plastik, die auf dem einzig existierenden Foto des Stammesoberhauptes beruht, hebt den rechten Arm, um die ersten weiĂen Siedler zu begrĂŒĂen, die 1851 am Alki Point eintrafen. Na, ob der sich damals wirklich so gefreut hat? Die Statue wurde 1912 von Siâahls Ururenkelin Myrtle Loughery eingeweiht.

»Tilikum« heiĂt by the way: »Willkommen«, oder: »Ei Guude, wie?«, in der Sprache der Chinook. Weshalb man die Sprache der rund um den Columbia River lebenden Chinook verwendet, um die BegrĂŒĂung durch den HĂ€uptling der Duwamish und Suquamish zu symbolisieren â die Lushootseed sprechen â, mögen die Ethnologen und Historiker unter Euch bitte nachschlagen und mir erklĂ€ren. Vielen Dank.

»Ei Guude, wie?«, ist ĂŒbrigens â fĂŒr alle Unwissenden â die Sprache der Ureinwohner Rheinhessens.

Ich schaue mir noch die Haltestelle der Einschienenbahn an, bevor ich mich zum Warten vor das EMP stelle. Ich sehe das laut Forbes Magazin zu den zehn hĂ€sslichsten GebĂ€uden der Welt zĂ€hlende Museum erstmals bei Tageslicht. Also, ich finde es cool. Die Schiene der Monorail verlĂ€uft durch den Komplex. Das Bauwerk wirkt sehr organisch. Die Formgebung ist geschwungen. Lediglich die sĂŒdlichen AuslĂ€ufer des GebĂ€udes enden mit scharfen Kanten. Die HĂŒlle des Hauses ist nicht aus Stein, sondern aus unzĂ€hligen goldenen MetallstĂŒcken zusammengesetzt. Hier und da hat man LĂŒcken gelassen, in die man auf SchaufenstergröĂe Fotos von Gitarren oder Star-Trek-Uniformen platziert hat. Auf Höhe der verhĂ€ltnismĂ€Ăig recht kleinen EingangstĂŒr wird die goldene Fassade von einem krĂ€ftigen Rot abgelöst. Die Kanten sind nun klarer, wobei man noch immer nicht von richtigen Ecken und rechten Winkeln reden kann. Quer ĂŒber das Dach des EMP ziehen sich grĂŒne und blaue transluzente GlasbĂ€nder, die eine weitere wellenförmige Schicht der Dachplastik bilden. Da das GebĂ€ude eine zertrĂŒmmerte Gitarre darstellen soll, handelt es sich bei den BĂ€ndern wohl um das Griffbrett des Instruments. An der Ecke zur Harrison Street Ă€ndert das EMP erneut seine Farbe. Silbern zieht sich die sowohl technisch als auch organisch angelegte HĂŒlle um die Kurve. GegenĂŒber der silbernen Fassade stehen in Ocker- und Brauntönen seltsame »Striche« in der Landschaft, die wie gepresster Bambus wirken. Komplettiert man die GebĂ€udeumrundung, passiert man noch einen abermals goldenen und einen himmelblauen Fassadenteil. Stets werden die Rundungen der AuĂenhaut beibehalten: ein wahrlich spektakulĂ€rer Bau.

Als das EMP endlich öffnet, betrete ich als erster Gast des Tages die hohe Eingangshalle des Museums. Ich zahle 17 Dollar fĂŒr den Eintritt. Mein deutscher Studentenausweis wird problemlos akzeptiert. FĂŒr weitere fĂŒnf Dollar gönne ich mir den iPod-AudiofĂŒhrer. Als bitter notwendig wird er sich zwar nicht unbedingt erweisen, bereuen werde ich die Miete aber auch nicht. Erwachsene zahlen ĂŒbrigens 20 Scheine, Rentner ebenfalls 17 und Soldaten sowie Jugendliche zwischen fĂŒnf und 17 Jahren gar nur 14 Dollar. Kinder unter vier Jahren dĂŒrfen sich umsonst ĂŒber Nirvana und Jimi Hendrix informieren. Ich erfahre erst im Nachhinein, dass man beim Onlinekauf des Tickets zwei beziehungsweise als Erwachsener sogar ganze fĂŒnf Dollar spart.

Der Eingangsbereich des EMP

Er und seine Band haben es geschafft.

Oben angekommen stehe ich vor einem sehr interessanten »Tornado«: Fast 700 Musikinstrumente wurden hier miteinander zu einer Skulptur verbunden, die als Hommage an einen Song von Jimi Hendrix den Namen »If VI was IX: The Roots and Branches Sculpture« trĂ€gt. 40 der Instrumente sind speziell fĂŒr das Kunstwerk maĂgefertigte Gitarren, die, computergesteuert, eine Reihe von Kompositionen des KĂŒnstlers zum Besten geben können. Der Komponist und KĂŒnstler heiĂt ĂŒbrigens Trimpin. Sein bĂŒrgerlicher Name ist Gerhard Trimpin, ein Deutscher aus der Oberrheinebene, der 1980, im Alter von 29 Jahren von Berlin nach Seattle zog.

Weiter gehtâs in die »Sky Church«, der museumseigenen Konzerthalle. An Tagen, an denen nicht live performt wird, werden Konzertausschnitte auf einer groĂen Leinwand gezeigt. Im Moment rockt Jimi lautstark ab.

Die nĂ€chste Station ist die temporĂ€re Horrorfilmausstellung »Canât Look Away â The Lure of Horror Film«. Die AusstellungsstĂŒcke sind originale Filmrequisiten und reichen von Simon Peggs blutigem Hemd samt Krawatte aus »Shaun of the Dead« bis hin zu Jack Nicholsons Axt aus »Shining«. Das von H. R. Giger entworfene Alien steht lebensgroĂ in einem Schaukasten â der sicherheitshalber noch mit einem zusĂ€tzlichen Gitter abgesichert wird. Ein zerfleddertes ZombiekostĂŒm aus John Landisâ Musikclip zu Michael Jacksons »Thriller« gibt es auch. AuĂerdem noch eine aufschlussreiche Zeitleiste der Geschichte des Horrorfilms. Sie startet mit Robert Wienes »Das Cabinet des Dr. Caligari« und endet mit »Paranormal Activity«.

Besonders amĂŒsant finde ich die »Scream Booth«, ein kleiner Raum mit einer dicken GlastĂŒr. Auf dem Schild neben der TĂŒr steht die Aufforderung: »Step inside and scream!«

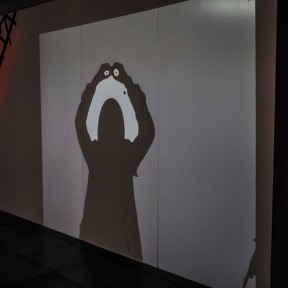

Die Zelle wird von zwei pubertĂ€ren MĂ€dchen belegt, weswegen ich mich nicht der Peinlichkeit hergebe. Ein bisschen vom Gekreische hört man nĂ€mlich trotz der dicken GlastĂŒr auch hier drauĂen. Leicht pervers fĂŒhle ich mich, als ich mir an einem Automaten Beispielszenen fĂŒr bestimmte Untergenres des Horrorfilms ansehe: Ich ziehe mir gerade eine Splatterszene rein und bin köstlich amĂŒsiert, wĂ€hrend die SchulmĂ€dchen neben mir sich beinahe noch einmal ihr FrĂŒhstĂŒck durch den Kopf gehen lassen. Den geschickten Ăbergang von der Horrorausstellung zum Science-Fiction-Raum macht die Installation der »Shadow Monsters«. Hierbei stellt man sich vor einen Beamer und schaut auf die Leinwand, auf die man nun einen Schatten wirft. Der Projektor ist so programmiert, dass er zu bestimmten Bewegungen und Formen meines Schattens eigene animierte Figuren und Formen hinzufĂŒgt. So wachsen einem plötzlich Tentakel aus dem Kopf oder Augen in die Armbeuge. Die Kamera in der Hand verwandelt sich in einen Fisch und gefĂ€hrliche Stacheln kommen einem aus den Armen. Der ganze SpaĂ ist dabei aber vollkommen putzig und sĂŒĂ und nicht etwa erschreckend oder gar abstoĂend.

Im Nachbarraum stehe ich zunĂ€chst vor Keanu Reeves Mantel aus »Matrix«. Captain Kirks berĂŒhmter Sessel aus der Kommandozentrale der Enterprise steht im Eck hinter Glas, Supermans Outfit ist auch am Start und diverse Waffen aus den unterschiedlichsten Filmen sind im gesamten Raum verteilt. Nicht fehlen darf »The Science Fiction Hall of Fame«, die vielmehr eine futuristische »Wall of Fame« ist: Die Konterfeis der Genrehelden sind auf beleuchteten Glasscheiben eingraviert.

Weiter gehtâs zur permanenten Ausstellung von Gitarrengott Jimi Hendrix. Die Ausstellung besteht zum gröĂten Teil aus Jimis Instrumenten â oder was davon ĂŒbrig blieb â, Fotos und Klamotten.

Das lag mit Sicherheit auch daran, dass Jimi seine bunte Fender Stratocaster in Brand setzte und zerschmetterte. Ein BruchstĂŒck dieser legendĂ€ren Gitarre ist im EMP zu bewundern. Hendrix selbst bezeichnete seine »Zerstörungswut« gegenĂŒber seinen oftmals mit gröĂter Sorgfalt selbst bemalten Gitarren ĂŒbrigens nicht etwa als einen nihilistischen Akt, sondern als einen Akt der Liebe: »We had our beautiful rock-blues-country-funky-freaky sound and I felt like we were turning the whole world on to this new thing â the best, most lovely new thing. So I decided to destroy my guitar at the end of a song as a sacrifice. You sacrifice things you love. I love my guitar.«

Rock und Roll! Geiler Typ.

Weiter gehtâs zu Nirvana, den Teil der Ausstellung, der mich am meisten interessiert. »Taking Punk to the Masses«, heiĂt die Sammlung. Here I am now, entertain me!

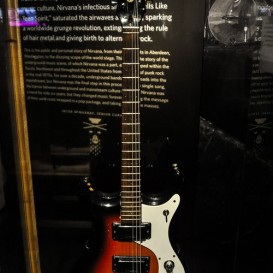

Die Ausstellung ist im Prinzip genauso aufgebaut wie die von Jimi Hendrix: Klamotten und Instrumente der Band; selbstredend in erster Linie von Cobain. Gleich am Anfang steht Kurt Cobains Gitarre, auf der er im OK Hotel in Seattle am 17. April 1991 der Welt zum ersten Mal das Riff von »Smells Like Teen Spirit« live prĂ€sentierte. Anstelle von bemalten Gitarren gibt es von Kurt bemaltes Papier aus seiner Highschoolzeit. Neben Punks mit Irokesenschnitten malte Kurt auch den damaligen PrĂ€sidenten Ronald Reagan, der zum GruĂe den linken Arm hebt und mit der rechten Hand den rechten Arm eines Affen festhĂ€lt, der dem PrĂ€sidenten sehr Ă€hnlich sieht und wohl lieber den rechten Arm ausstrecken möchte. Fotos vom brav aussehenden SchĂŒler Cobain hĂ€ngen Fotos von einer Pogo tanzenden Menge gegenĂŒber. Die Ausstellung befasst sich also nicht nur mit der BlĂŒtezeit Nirvanas, als sie im Radio und auf MTV hoch- und runterliefen, sondern setzt schon wesentlich frĂŒher und auch abseits von Nirvana an. Es geht um Punkrock, die DIY-AttitĂŒde und wie man begann, lose Netzwerke aufzubauen und unabhĂ€ngige Radioshows und Plattenvertriebe zu grĂŒnden. Wahrscheinlich war der in musikalische Vergessenheit geratene Pazifische Nordwesten auch einfach nur genau der richtige Ort fĂŒr Punk und das, was man spĂ€ter Grunge nennen sollte.

Man mag es mir nicht mehr allzu sehr ansehen, aber ein Punk bin auch ich noch immer und bei selbst bemalten T-Shirts mit provokativen Motiven geht mir nach wie vor das Herz auf. Da gibt es beispielsweise dieses eine Shirt, auf das der KĂŒnstler â Dave Grohl nebenbei bemerkt â mit Edding »HarD.C.ore« geschrieben und einen Axt schwingenden Typen gemalt hat, der einem anderen den Kopf wegsĂ€belt. Auf den Kerl mit der Axt ist ein Pfeil gerichtet, neben dem »Me« steht und neben dem wegfliegenden Kopf des Enthaupteten steht natĂŒrlich »You«. Was haben Mama und Papa damals wohl zu diesem Meisterwerk gesagt?

Auch Kurt hat Gitarren zerschmettert. Sein erstes Opfer vom 30. Oktober 1988 ist genauso Teil der Ausstellung wie erste Demotapes und selbst angefertigte Konzertplakate. Sogar der Engel vom Cover der »In Utero« steht im recht dunklen Ausstellungsraum. Allerdings fehlen der Kopf und die Arme. Mein persönliches Highlight dĂŒrfte das Originalfoto vom »Nevermind«-Album sein. Ich denke mal, dass jeder das Bild vom Baby kennt, das einer Dollarnote hinterherschwimmt. Im EMP ist nun also das unbearbeitete Foto zu sehen. Der Boden des Schwimmbeckens ist zu erkennen, der nachtrĂ€glich eingefĂŒgte Dollarschein am Angelhaken fehlt und ĂŒber dem Bild hat jemand einen zum Schreien komischen handgeschriebenen Kommentar hinterlassen: »If anyone has a problem with his dick, we can remove it.«

Das Baby ist â fĂŒrs Protokoll â das Kind eines Freundes des Fotografen und heiĂt Spencer Elden. Die Geschichte mit Klein-Spencers Penis ging notabene folgendermaĂen weiter: Geffen, das Plattenlabel, bereitete auch eine Fassung ohne Pimmelchen vor. Allerdings gab Geffen klein bei, als Kurt Cobain klarmachte, dass der in seinen Augen einzige Kompromiss ein Aufkleber auf dem Schniedel des Kleinen wĂ€re, auf dem folgendes zu stehen habe: »If you're offended by this, you must be a closet pedophile.«

Ich schmeiĂ mich weg âŠ

Die schöne Ausstellung endet mit der Setlist von Nirvanas letztem Konzert, das sie am 1. MĂ€rz 1994 am Flughafen MĂŒnchen-Riem gaben â einen knappen Monat vor Kurts Selbstmord.

Die derzeit groĂ beworbene Ausstellung »Worn to be Wild â The Black Leather Jacket« ist nicht mehr so spannend. Klar, es gibt ein paar wirklich coole Kutten und die Geschichten darĂŒber, wie und weshalb welche Bewegung sich die Lederjacke zum Markenzeichen machte, sind nicht uninteressant. Die Jacken werden zudem sehr cool prĂ€sentiert. Neben so manch schrĂ€gem Motiv und derben Killernieten auf so mancher Kluft ist die Lederjacke, die Arnold Schwarzenegger in »Terminator 2« getragen hat, das groĂe Highlight der Lederschau. Aber allzu lange muss ich mir das nicht angucken âŠ

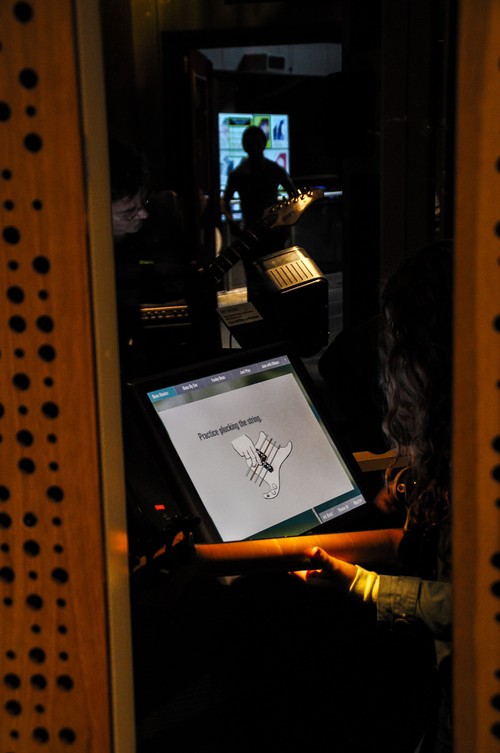

AuĂerdem â und den SpaĂ erlaube ich mir, an meinen kleinen Trommeln stehend â kann man die »Musiker« der benachbarten Kabinen per Knopfdruck zum gemeinsamen Jammen einladen. Haha! Ich will eigentlich nur die verwirrten Blicke der MĂ€dels in den Nachbarzellen sehen, werde dann aber selbst bloĂgestellt: Die eine bemerkt die Einladung erst gar nicht auf ihrem Bildschirm. Die andere lacht kurz auf, dreht sich zu mir und sagt: »Okay, letâs rock!«

Ich war selbst nach jahrelangem Gitarrenunterricht zu blöd, um ein schrammeliges Punklied mit drei Akkorden korrekt nachzuspielen. Deshalb antworte ich: »Uhm âŠÂ uuuhm«, werfe die Sticks schreiend von mir und ergreife in einer eleganten 180°-Drehung die Flucht. Wo ist die »Scream Booth«, wenn man sie braucht? Zur Beruhigung gehe ich an zwei Plattenteller und scratche ein wenig. Das klingt bei so ziemlich jedem hier scheiĂe, da falle ich nicht auf.

Den krönenden Abschluss meiner wirklich sehr unterhaltsamen und interessanten Zeit im EMP bildet »On Stage Live!«. Ich werde von einer der Angestellten angesprochen und bekomme erklĂ€rt, was ich hier Feines machen kann. Es handelt sich hierbei um einen professionell ausgestatteten Proberaum mit rockbandtypischen Instrumenten. Guess what: Ich soll musizieren und sie nimmt den SpaĂ auf. Ton und Bild. Diesmal habe ich nichts in der Hand, das ich wegwerfen könnte. Mir bleibt nur die peinliche Absage: »Hey, Iâm the one who likes all the pretty songs and I like to sing along and I like to shoot my gun, but I donât know what it means, donât know what it means, when you say âŠÂ«

Versteckte TĂŒren öffnen sich und wild kreischende Menschen brĂŒllen: »Buh!«, wĂ€hrend sie mich mit Tomaten beschmeiĂen und aus dem Proberaum treiben â zumindest fĂŒhlt es sich so an. Just because youâre paranoid donât mean theyâre not after you ⊠Ich fĂŒrchte, ein Rockstar werde ich in diesem Leben nicht mehr.

Was sollte man machen, wenn man sich nach vier Stunden im EMP mal wieder vom Nirvana-Virus hat infizieren lassen und zudem noch den seltsamen Drang verspĂŒrt, einer lieben, aber doofen SchĂŒlerlotsin mal so richtig punkig und rachsĂŒchtig in den Hintern zu treten? Richtig! Man schnappt sich den nĂ€chsten Bus, der in die, diesmal zu 100 % richtige Richtung fĂ€hrt: Lake Washington. Dennis Knickel will have his revenge on Seattle!

Meiner niederen BeweggrĂŒnde offensichtlich gewiss, zeigt mir Seattle aber noch mal, wer hier der Herr im Haus ist. Mitten im Nirgendwo stoppt der Bus plötzlich und schmeiĂt mich, den letzten verbliebenen Fahrgast, raus. Verstehe ich nicht. Eine groĂe ErklĂ€rung gibtâs auch nicht. Ich soll den nĂ€chsten Bus nehmen, der in circa zehn Minuten hier vorfahren dĂŒrfte. Dann packt der Busfahrer sein Mittagessen aus und ich stehe im Nieselregen.

Die Nachbarschaft ist recht grĂŒn. Zwischen BĂŒrgersteig und unbefahrener StraĂe ist hĂŒben wie drĂŒben ein gut und gerne zwei bis drei Meter breiter GrĂŒnstreifen mit BĂ€umen. Rund um die HolzhĂ€user sind entweder GĂ€rten oder ebenfalls GrĂŒnstreifen, die ĂŒberdies nicht umzĂ€unt sind. Der Bus braucht lĂ€nger als zehn Minuten, kommt aber dann doch endlich irgendwann an. Ich habe trotzdem bereits die BefĂŒrchtung schon wieder zu spĂ€t zu kommen. Ich erreiche wieder die Ecke Union und 34th und halte nach der SchĂŒlerlotsin Ausschau. Ich will ihr â um das klarzustellen â nichts Böses. War nur ein Scherz. Es wĂŒrde mich sogar freuen, sie wieder zu treffen. Und das meine ich nicht, weil ich mich daran ergötzen wĂŒrde, ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich werde nur so gerne von Wildfremden: »Honey«, genannt und fĂŒr verrĂŒckt erklĂ€rt. Die Dame in Neongelb ist heute aber nicht anwesend, weswegen ich einfach in die Richtung laufe, in der ich grob Kurt Cobains Villa vermute.

Ich stapfe die gewundenen StraĂen in Richtung See hinab. Cari schreibt mir. Ich glaube, sie wird langsam nervös, weil wir noch immer nichts wirklich Handfestes klargemacht haben. Ich bin ja generell eher von der langsamen Sorte, wenn es ums Schreiben einer SMS geht. Ausschau nach Hausnummern und StraĂenschildern halten, dabei unter einem sonnenuntergangsbedingten Zeitdruck bergab zu laufen und ins Handy tippen, geht daher gar nicht. Ich rufe sie also an, was aber auch nicht so recht funktionieren will: Ein Funkloch jagt das nĂ€chste. Meine Fresse. Immerhin kann ich ihr klarmachen, dass ich ein Auto fĂŒr 230 Dollar gefunden habe: »So it's 115 per nose. Do you say âșper noseâč in America?«

Cari meint, dass sie ein Zelt, einen Schlafsack und Decken hat und ich zu meiner MilchmĂ€dchenrechnung noch Sprit und möglicherweise Ăbernachtungen rechnen muss. KlugscheiĂerin. Immerhin sagt sie auch lachend: »âșPer noseâč works, I guess.«

Sprit kostet in Amerika ja nichts. Die zahlen nur ein Drittel von dem, was wir in Deutschland blechen mĂŒssen. Ăbernachten können wir im Auto oder bei einem Couchsurfer. Ich hatte ja schon vor meiner Zeit in Portland Zusagen von Leuten aus dem Redwood National Park. Das kriegen wir trotz der Feiertage schon hin. Cari muss an Silvester wieder in Portland sein, weil sich ihre Mutter und ihr Stiefvater angekĂŒndigt haben. Ich möchte daraufhin wissen, ob sie denn schon weiĂ, wie sie wieder zurĂŒckkommen wird. Den Wagen werden wir in San Francisco abgeben und um Geld zu sparen, wollte ich auch nur mich als Fahrer eintragen lassen. Da Cari noch unter 25 ist, mĂŒsste sie als Fahrerin wesentlich mehr zahlen als ich alter Mann. Hm, und was sagt Caris Mama dazu, dass sie mit einem deutschen Backpacker fĂŒr eine Woche nach San Francisco fĂ€hrt?

»She knows«, lacht sie.

LĂ€ssig.

Ich habe ĂŒbrigens gestern auch meinen Bus zurĂŒck nach Portland gebucht. PĂŒnktlich zur Apokalypse werde ich wieder in Oregon sein. Jawohl, das ist bereits morgen. Nun wirdâs mit dem Telefonieren und Texten aber zu blöd. StĂ€ndig bricht die Verbindung mitten im Satz ab oder ich renne wie ein Irrer, mein Handy in die Höhe streckend durch die Villensiedlung am Lake Washington.

»I call you when I am back uphill âŠÂ«

Cari lĂ€sst mich noch schnell wissen, dass sie sich nicht mehr lange um Couches fĂŒr unseren Trip kĂŒmmern kann, da ihr Computer gerade am Verrecken ist. AuĂerdem sitzt sie im Hazel Room und beschlieĂt, nun betrunken zu werden. Ich wĂŒnsche ihr viel Erfolg dabei und lasse schöne GrĂŒĂe an Katie und Sonya rĂŒberwachsen: »Enjoy your delirium âŠÂ«

Mittlerweile habe ich es bis zum See hinab geschafft. Auf der anderen Uferseite sehe ich die HochhĂ€user von Bellevue. Die Stadt galt einst als Vorort oder Satellitenstadt von Seattle. Da die Stadt in den letzten 40 Jahren seine Bevölkerungszahl jedoch von 60.000 auf ĂŒber 120.000 mehr als verdoppelt hat und weiter anwĂ€chst, gilt sie heute als »edge city« oder auch »boomburb«. Eine edge city ist eine Stadt, die sich auĂerhalb der eigentlichen Downtown â in diesem Fall Seattles CBD â eine anstĂ€ndige Innenstadt mit GeschĂ€ften, Firmen und Unterhaltung aufgebaut hat; eine VerstĂ€dterung eines Vorortkaffs also. Das lustige Wort boomburb bezeichnet Vororte, die im Grunde Vororte bleiben, dabei aber so schnell und immens anwachsen, dass sie dem Status eines suburbs eigentlich schon entwachsen sind. Ja, ĂŒber 120.000 Einwohner ist schon ein bisschen gröĂer. Man kann Bellevue in Deutschland wohl am ehesten mit Wiesbaden vergleichen. Ein popeliger Vorort von Mainz, der dafĂŒr dann doch schon wieder zu groĂ ist. Ich möchte den Bewohnern von Bellevue aber nicht zu nahe treten. Entschuldigung, blöder Vergleich.

Wie gestern schon, ist kaum ein Arsch auf der StraĂe, den ich mal nach dem Weg fragen könnte. Der einzige Anwohner, der mir unter die Nase kommt, weiĂ natĂŒrlich nichts von Kurt Cobains Haus.

Letztlich ist es aber total simpel, das Haus zu finden. Sobald man den See erreicht hat, ist man auf dem Lake Washington Boulevard und muss in die Richtung gehen, in der sich die Hausnummern in Richtung 171 bewegen. Dumm nur, dass es hier unten kaum HĂ€user gibt und die ersten, an denen ich vorbeikomme noch in den 1500ern sind. Das wird doch nichts mehr vor dem Sonnenuntergang, befĂŒrchte ich. Irrtum! Keinen Kilometer nachdem ich das Ufer des Lake Washington an der Kreuzung zum Madrona Drive erreicht habe, erblicke ich das spektakulĂ€re Kurt Cobain Memorial. Jimi Hendrix hat seine Bronzestatue und das andere Schwergewicht der Musikhistorie dieser Stadt, Kurt Cobain, hat ⊠eine Parkbank, die das inoffizielle Gedenken an den Grunge-Gott ist. Ist das nun peinlich oder cool? Auf der einen Seite verstehe ich nicht, wieso man Kurt noch kein offizielles Denkmal errichtet hat. Liegt es daran, dass er Selbstmord begangen hat? Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich genau richtig und verdammt cool. Das ist Punk.

In Kurts HeimatstĂ€dtchen Aberdeen, das etwas mehr als 16.000 Einwohner hat und knapp 175 Kilometer sĂŒdwestlich von Seattle gelegen ist, haben sie ĂŒbrigens das Ortsschild um »Come As You Are« erweitert.

Die Kurt-Cobain-GedĂ€chtnisbank steht im kleinen Viretta Park, der 7300 mÂČ klein, direkt an das GrundstĂŒck grenzt, in dem sich Kurt Cobain 1994 das Leben nahm. Von der Bank aus, die circa 15 Meter von der StraĂe entfernt ist, hat man einen kleinen Blick ĂŒber den Lake Washington. Keine zehn Meter neben der Bank trennen dichte BĂŒsche den Park vom GrundstĂŒck 171 Lake Washington Boulevard.

Als ich ankomme, verabschiedet sich gerade ein MĂ€dchen von der Bank. Sie bittet mich noch schnell, ein Foto von ihr und der Bank zu machen. Dasselbe muss sie dann auch fĂŒr mich tun â und schneidet mir mal wieder die FĂŒĂe ab. Wieso schneiden die Leute immer die FĂŒĂe ab, wenn sie jemanden fotografieren? Ich bin nun also alleine im Viretta Park und begutachte die Bank. Sie ist voll mit Beschriftungen. Mit Kreide, Edding oder Schnitzereien haben sich hier im Laufe der Zeit unzĂ€hlige Fans verewigt: »RIP Kurt«, »Kurt lives«, »Rock in Peace« oder Textzeilen zieren die Bank: »All in all is all we are.«

Es kleben auch massenhaft Kaugummis auf der Bank. Neben der bunten Farbe auf der Bank ein weiterer Grund, weshalb man sich nicht unbedingt auf »Kurts Bank« setzen möchte. In die Kaugummis haben die Besucher der PilgerstĂ€tte Plektren oder MĂŒnzen gedrĂŒckt. An eine der Ecken der RĂŒckenlehne hat jemand ein GemĂ€lde samt Brief an Kurt befestigt. Das einzige, das ich lese, ist eine Stelle aus »Dumb«. Der Brief ist an dieser Stelle umgeknickt: »The sun is gone, but I have a light.«

Ich habe nichts zum Schreiben oder Schnitzen dabei, wĂŒsste auch nicht so recht, was ich hinterlassen soll. Leider habe ich auch kein Bier oder Heroin dabei, um mir wie ein richtiger Hardcore-Fan hier die Kante zu geben. Meinen iPod habe ich auch nicht mitgenommen, weswegen ich mich nicht berauscht von Nirvanas Musik wie Kurt ins Schlagzeug respektive Bank schmeiĂen kann. Ich drĂŒcke Kurts Bank daher nur symbolisch meine Faust zum GruĂe entgegen, bedanke mich fĂŒr eine der groĂartigsten aller Musiken und verabschiede mich leise.

Jetzt schaue ich mir das Haus an â soweit das ĂŒberhaupt möglich ist. Man weiĂ nicht, wem die Villa mittlerweile gehört. Zu meiner Ăberraschung sieht sie aber bewohnt aus. Das massive und hohe Holztor ist mit einer eingeschalteten Lichterkette geschmĂŒckt. Auf dem Gehweg steht eine kleine MĂŒlltonne, auf die mit Kreide die zugehörige Adresse geschrieben wurde: Es ist die MĂŒlltonne von Kurts (ehemaligem) Haus. Ich bin ein extrem schlechter Paparazzo und Stalker und klettere weder das Tor hinauf noch öffne ich die kleine MĂŒlltonne. Ein paar Fotos vom Tor und vom Teil des Hauses, den ich trotz des hohen Tores sehen kann, mache ich dann aber doch noch. Die Fassade besteht aus dunklem Holz. Die Fenster sind kontrĂ€r dazu mit strahlend weiĂen Rahmen versehen. Das Dach ist geschwungen. Dort, wo das Dach ĂŒber die Hauswand hinausragt, ist es an der Unterseite ebenfalls mit weiĂem Holz verziert. Es ist ein schönes Haus. Mindestens eine Ăberwachungskamera gibt es auch und in der Auffahrt steht ein Kasten, der zum Ăffnen des Tores dient. Wer den Code kennt, kann ihn eintippen, fĂŒr alle anderen heiĂt es: »Push button to call«.

Ich gehe weiter und denke mir, dass man sich das Haus sicherlich auch von der anderen Seite anschauen kann. WĂ€hrend ich mich tatsĂ€chlich dem Haus noch einmal von der 39th Avenue aus nĂ€here, komme ich mir ziemlich doof vor. Aber wenn ich schon mal hier bin ⊠Man hat einen relativ guten Blick auf das Haus und muss sich dafĂŒr noch nicht einmal groĂ zum Deppen oder gar zum Arschloch machen. Ich klettere also keinen Baum hinauf. Andere haben es getan, ich kann die Spuren sehen. Im Haus scheint Licht zu brennen. Die Garage, in der sich Kurt in den Kopf geschossen hat, wurde ĂŒbrigens schon vor Jahren abgerissen.

Ich spaziere zurĂŒck zur altbekannten Kreuzung Union und 34th. Der Busfahrer der Linie 3 begrĂŒĂt mich mit den Worten: »Good to see you again.«

Ich bin beeindruckt. Ihn habe ich zudem nicht wiedererkannt. In fĂŒnf Minuten gehtâs los, erklĂ€rt er noch und verschwindet noch einmal kurz beim Friseur. Aha, da ist also sein Pausenklo.

Wieder in Downtown, fahren zwei Amphibienfahrzeuge an mir vorbei. Es sind Sightseeingvehikel, die den Touristen sowohl zu Land als auch zu Wasser die Stadt zeigen. Die Form der Fahrzeuge hat etwas von einer Ente, was sowohl den Namen des Tourveranstalters â Ride the Ducks â als auch die Tatsache, sowohl im Trockenen als auch im Nassen unterwegs zu sein, erklĂ€ren dĂŒrfte. Wobei es in Seattle ja sowieso immer und ĂŒberall nass ist ⊠Die Fahrer sind voll trainierte KapitĂ€ne mit einer Zertifizierung der KĂŒstenwache. Wohl auch deswegen war das Unternehmen dazu in der Lage, seine »Enten« samt KapitĂ€ne zur Rettung und Evakuierung nach New Orleans zu schicken, nachdem Hurrikan Katrina dort gewĂŒtet hatte. Die KapitĂ€ne scheinen aber nicht nur sicher im Lenken ihrer Maschinen zu sein, sondern auch geschult im Umgang mit ihren FahrgĂ€sten. Wie immer in Amerika scheint Entertainment Teil der Ausbildung gewesen zu sein. Die FahrgĂ€ste im ersten Fahrzeug winken mir freudig zu und rufen: »Happy holidays!«

Das ist ja lieb, also winke ich zurĂŒck. Im zweiten Wagen gehtâs noch heiĂer her. Der Fahrer ist lustig geschmĂŒckt und hat eine Entenpfeife vor sich hĂ€ngen, wĂ€hrend er »Jingle Bells« in sein Mikrofon singt. Seine Passagiere gehen dazu gut ab, zappeln auf ihren Sitzen im Takt und singen lauthals mit. This is America.

Leo wird heute lĂ€nger brauchen, weiĂ aber natĂŒrlich, dass dies meine letzte Nacht in Seattle ist. Wir verabreden uns also fĂŒr spĂ€ter in einer Bar meiner Wahl irgendwo in Downtown. Ich frage ihn, wo ich am besten eine coole Kneipe finde. Rund um den Pioneer Square, lautet die Antwort. Da ich noch genĂŒgend Zeit, aber keine Ahnung habe, was ich jetzt noch machen soll und zugleich noch immer scharf auf Neues bin, entschlieĂe ich mich kurzerhand dazu, bei der Underground Tour mitzumachen. Die Telefonnummer steht auf dem Stadtplan, den ich bei mir habe. Also rufe ich an und erkundige mich ĂŒber Zeiten und den Preis der Tour. 16 Dollar kostet der SpaĂ. Die nĂ€chste und vorletzte Tour des Tages startet um 17 Uhr. Der Sitz von Bill Speidelâs Underground Tour ist am Pioneer Square. Na, das passt doch wunderbar.

Der Pioneer Square ist ein relativ kleiner Platz mit vielen BĂ€umen. Eine weihnachtlich beleuchtete, sehr hĂŒbsche viktorianische Pergola mit einem Glasdach auf Eisenpfeilern aus dem Jahre 1909 schĂŒtzt vor dem Regen. Sie war einst die wohl prunkvollste Haltestelle fĂŒr Seattles Cable Car. Dahinter steht eine BĂŒste von Chief Siâahl und der etwas mehr als 18 Meter hohe Totempfahl der Tlingit.

Die hĂŒbschen GebĂ€ude stammen aus dem spĂ€ten 19. Jahrhundert und sind dem neoromanischen Architekturstil Richardsonian Romanesque zuzuordnen, der wiederum im engeren Sinne auch zur Viktorianischen Architektur gehört.

Bill war fĂŒr seinen Humor bekannt, der offensichtlich auch heute noch den Tourguides eingeimpft wird: Der Mann mit dem Mikrofon ist einmal mehr ein sehr unterhaltsamer Entertainer, streut einen Witz nach dem anderen in seine Rede und strahlt eine positive AtmosphĂ€re aus. Es macht also SpaĂ, dem Kollegen bei seiner EinfĂŒhrung zuzuhören.

Das nĂ€chste GemĂ€lde zeigt Arthur Denny (1822â1899). Denny war einer der ersten WeiĂen, die ins heutige Seattle kamen. Seinerzeit wollte Amerika den Briten zuvorkommen und den Pazifischen Nordwesten möglichst schnell mit den eigenen Leuten besiedeln. Jene, die es in diese Regionen verschlug, durften sich kostenlos ihr StĂŒck Land nehmen. So tat es auch der Klan der Dennys, als sie am 13. November 1851 am Alki Point ankamen. Dort, ganz im Westen der heutigen Stadt und gut sieben Kilometer Luftlinie vom zentral gelegenen Pioneer Square entfernt, lieĂen sie sich zunĂ€chst nieder. Laut unseres Tourguides schwor Arthur Denny sich selbst, auf der Halbinsel mit dem Bau einer Stadt zu beginnen. Er legte sich schlafen, wachte voller Tatendrang am nĂ€chsten Morgen auf ⊠und musste feststellen, dass zwei Drittel seiner Halbinsel aufgrund des Tidenhubs unter Wasser stehen und die Verbindung zum Land gekappt ist. Er beschloss, an seinem Plan festzuhalten und die Insel, die er zurĂŒckhaltend Dennyâs Island nannte, aufzuschĂŒtten.

»Sobald der Regen aufhört«, schwor er sich, wird er mit der Arbeit beginnen.

»Heâs still waiting«, scherzt unser Mann am Mikro und setzt mit der frĂŒhen Historie Seattles fort, die an SkurrilitĂ€t und Witz alles andere als arm ist: Der damals gerade einmal 29-jĂ€hrige Arthur Denny hatte groĂe Visionen, hatte aber nicht das Talent, sie umzusetzen. Besser darin war der Mann auf dem dritten GemĂ€lde: der 14 Jahre Ă€ltere David Swinson Maynard (1808â1873), den alle nur »Doc« nannten. Beide sahen sich dazu bestimmt, eine Stadt am Puget Sound zu errichten. Speidel bezeichnete den Doc als Dennys Nemesis. Wo Denny verkrampft und sparsam war, war Maynard offen und groĂzĂŒgig. Doc Maynard hatte Humor, Denny nicht. NatĂŒrlich musste aus diesen GegensĂ€tzen eine groĂe Konkurrenz entstehen. Der Höhepunkt dieser Spannungen dĂŒrfte erreicht worden sein, als Denny an Malaria erkrankte und der Doc ihn rettete. Allerdings verwendete er hierfĂŒr Laudanum, also ein Mix aus Alkohol und Opium. Denny war dementsprechend weggetreten, was Maynard fĂŒr sich ausnutzte und sich Land der Dennys, das eigentlich gar nicht zum Verkauf stand, unter den Nagel riss. Maynard war also besser darin, eine Stadt aufzubauen. Die mit Abstand allermeisten GeschĂ€fte der Stadt lagen in Maynardtown, der Gegend rund um den heutigen Pioneer Square. Denny war dafĂŒr geschickt im AnhĂ€ufen von Reichtum. Allerdings war er nicht nur geschickt, sondern auch durchtrieben und schamlos. So rief er die erste Lotterie Seattles ins Leben. Die BĂŒrger spielten fleiĂig mit und sorgten fĂŒr einen dicken Jackpot. Der Tag der Ziehung kam und â oh, Wunder â ein gewisser Arthur Denny rĂ€umte den Jackpot ab. GlĂŒckwunsch! Denny schrieb auĂerdem die erste Historie der Stadt nieder. Diese wurde allerdings so verfasst, dass man Maynard, nach seinem Tod in recht kurzer Zeit schlieĂlich vollkommen vergessen hatte. Erst Bill Speidel entdeckte den Doc wieder und schrieb ein Buch ĂŒber ihn: »Doc Maynard: The Man Who Invented Seattle«.

Doch die lustige Geschichte der Stadt, die nicht die Hauptstadt Washingtons ist â das ist Olympia â, hat noch weitere hanebĂŒchene Anekdoten auf Lager: Es regnet bekanntlich viel im hohen Norden. AuĂerdem ist Seattle eine Stadt, die auf steil abfallenden HĂŒgeln angelegt wurde. Irgendwie musste man also dem rutschigen und tiefen Schlamm, der die StraĂen ausmachte, Herr werden. Angeblich war der Schlamm tief genug, um Hunde und kleine Kinder zu verschlucken. Man möge sich nun vorstellen, wie die typische Kleinfamilie seinerzeit mit Hund und Kind einen abenteuerlichen Stadtspaziergang durch den Sumpf der Innenstadt erlebte ⊠Herrlich. Ein Moorleichenmuseum hat Seattle meines Wissens nach ĂŒbrigens nicht. Die grandiose Idee war schlieĂlich, den Schlamm mit den SĂ€gespĂ€nen der Henry Yesler SĂ€gemĂŒhle zu bedecken. Yesler freute sich gleich doppelt. SchlieĂlich wurde er durch den »StraĂenbau« auch gleich seinen MĂŒll los. SpĂ€ter wurde er zum BĂŒrgermeister gewĂ€hlt.

Eine neue Erfindung wurde 1851, also dem Jahr, in dem Arthur Denny zum Puget Sound kam, im WeiĂen Haus vorgestellt und sorgte schnell fĂŒr Furore. Man nannte es »water closet« und auch die BĂŒrger von Seattle verlangten danach. Einige Zeit spĂ€ter schwappte das Wasserklosett in den Pazifischen Nordwesten ĂŒber. Die hölzernen Abflussrohre waren stets schön voll und die GeschĂ€fte der Seattleites drĂŒckten sich durch dick und dĂŒnn in die Meerenge. Blöderweise hatte man sich aber beim Bau der AbwasserkanĂ€le zu wenige oder gar keine Gedanken gemacht und abermals den Tidenhub vergessen. Sobald die Flut kam â was zweimal am Tag geschah â verwandelten sich Seattles Toiletten daher in sagenhafte Geysire. Heilige ⊠ScheiĂe.

Und heute liegen 15 Touristen und ein Tourguide vor Lachen fast auf dem Boden. Schadenfreude gibtâs also auch in Amerika. Unser famoser GeschichtenerzĂ€hler kann aber noch nachlegen: Ein Ăberdenken des geschaffenen Abwassersystems war bereits in vollem Gange, eine Lösung aber noch nicht in Sicht. Was dann geschah, war ⊠nennen wir es einfach mal GlĂŒck im UnglĂŒck: Der schwedische Zimmermannslehrling Jon Back lieĂ am 6. Juni 1889 â mittlerweile explodierten die Toiletten der Stadt seit acht Jahren â im Laden seines Chefs an der Ecke 1st Avenue und Madison Street Klebstoff ĂŒberkochen. Der SpaĂ lief auf HolzstĂŒcke und setzte diese in Brand. Innerhalb kĂŒrzester Zeit breitete sich das Inferno aus und setzte die halbe Innenstadt in Flammen. Als Brandbeschleuniger dienten Seattles meisterlich angelegte HolzspĂ€nestraĂen. Die GebĂ€ude waren ĂŒberdies ebenso hölzern. Der Chef der Feuerwehr war nicht in der Stadt und die unerfahrene freiwillige Feuerwehr hatte darĂŒber hinaus mit dem Problem zu kĂ€mpfen, dass der Druck ihrer SchlĂ€uche nicht ausreichte, um irgendetwas zu löschen. Das lag aber vermutlich auch daran, dass sie es mit zu vielen SchlĂ€uchen gleichzeitig versuchten.

»Wir wohnen doch am Meer!«, dachten sich die MĂ€nner und brachten ihr GerĂ€t zum Puget Sound, um diesen anzuzapfen. Die Meerenge spielte bei dem Plan aber auch nicht mit: Ebbe. Die Bewohner Seattles â offensichtlich mit einem köstlichen Humor gesegnet â lachten sich derweil ĂŒber ihre firefighter schlapp, was die mutigen Mannen wiederum stinksauer machte und zu dem Entschluss kommen lieĂ: »Ach, leckt uns doch âŠÂ«

Sie packten zusammen und zogen auf den nĂ€chstbesten HĂŒgel. Von dort aus schaute man dann zu, wie die eigene Stadt romantisch um 31 Blocks verkohlt und verkleinert wurde. Es starb erstaunlicherweise kein einziger Mensch bei diesem Brand.

»Praktisch«, war der nĂ€chste Gedanke vieler Seattleites, »dann können wir ja diesmal ein Abwassersystem bauen, das mir nicht jeden Morgen die Zeitung aus der Hand reiĂt âŠÂ«

Da die BĂŒrger dieser lustigen Stadt das Feuer also recht schnell als ziemlich cool empfanden, haben sie es dann wohl auch »The Great Seattle Fire« genannt. Auch Historiker Bill Speidel sieht den groĂen Nutzen des Feuers und darin sogar den Beweis der Ăberlegenheit gegenĂŒber dem popeligen Nachbarn aus Tacoma: »In a fire, timing is everything. If Tacoma had had a fire, theyâd probably have goofed up the timing. As it was, ours was just right. It was big news all over the world. It brought in about 120.000 dollars in relief money and glory, because we were a brave little frontier town that had been wiped out and was manfully trying to rebuild itself.«

17.000 neue BĂŒrger zogen im Zuge der Stadterneuerung nach Seattle. Dies stellte gleich einen doppelten Gewinn im Konkurrenzkampf mit Tacoma dar, schlieĂlich konnte man mit einem Wisch auch 30 Jahre Fehlplanung und notwendige Restaurierungen tilgen.

Na, welch andere Stadt auf dieser Welt kann mit solch einer Geschichte mithalten? Weltklasse!

WĂ€hrend seiner historischen Schilderungen fĂŒhrt uns unser Guide in den Untergrund. HierfĂŒr laufen wir einmal ĂŒber den Pioneer Square und betreten ein unscheinbares Haus, welches den Zugang zur Unterwelt darstellt. Wir werden wĂ€hrend der Tour noch ein weiteres Mal wieder an die OberflĂ€che kommen und andernorts durch eine unscheinbare TĂŒr wieder in die vergessene Welt hinabsteigen. Diese Unterwelt entstand durch den Neuaufbau Seattles nach dem »Great Seattle Fire«. Man beschloss damals, die komplette Stadt ein bis zwei Stockwerke höher anzusetzen, womit man unterirdisch ein anstĂ€ndiges Abwassersystem schaffen und den Pioneer Square vor den stĂ€ndigen Ăberflutungen schĂŒtzen könnte. Die Fundamente sind ja bereits oder noch vorhanden und man spart sich ĂŒberdies den Stress, das ganze GerĂŒmpel erst mal wegzuschaffen. Und so kam es dann auch tatsĂ€chlich. Seattle wurde also auf seinen Grundmauern wieder neu aufgebaut. Diesmal allerdings aus Stein und eben eine bis zwei Etagen höher. Geht man nun in den Untergrund, lĂ€uft man wahrhaftig durch eine von der StraĂe ĂŒberdachte Geisterstadt aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ziemlich absurd. Manche GeschĂ€fte nutzen diese unterirdischen Ruinen, Fundamente oder wie auch immer man es nennen mag, zur Lagerung ihrer Produkte. Andere unterirdische GĂ€nge sind bis heute unerschlossen, wogegen sich Bill Speidelâs Underground Tour einsetzt. So wie die Berliner Unterwelten versucht man, immer neue Touren anbieten zu können, neue GĂ€nge zu erschlieĂen.

Und es gibt noch eine herrliche Geschichte aus der Historie dieser Stadt: Wie man sich vorstellen kann, geht das Aufstocken einer kompletten Stadt um drei bis neun Meter nicht allzu schnell vonstatten. Um Seattle am Leben zu erhalten, mussten die GeschĂ€fte weitergehen. Die LĂ€den befanden sich nach wie vor im Erdgeschoss an den alten »HolzspĂ€nestraĂen«. Die HauseigentĂŒmer begannen schon mit dem Aufbau neuer Etagen, bevor die Erhöhung des StraĂenniveaus abgeschlossen war. Vor den GeschĂ€ften wurden WĂ€nde gebaut, da diese Geschosse nach dem Aufstocken zum Keller wurden. Solange die HĂ€ndler noch nicht in höhere Etagen umziehen konnten, mussten die Kunden also irgendwie zu ihnen hinunterkommen. Deswegen wurden an jeder Kreuzung Leitern aufgestellt â die bis zu acht Meter hoch waren. Wollte Mutti also den Einkauf erledigen, kletterte sie mit ihrem Körbchen unterm Arm fleiĂig Leiter hoch und Leiter runter. Und wenn Vati sich in der Kneipe die Kante gab, musste er betrunken wieder nach oben klettern âŠÂ und wieder nach unten, nach oben, nach unten, nach oben âŠÂ bis er endlich zu Hause ankam. Wenn er es denn schaffte: Denn, was das Feuer nicht schaffte, bekam die Stadterneuerung hin. Mehrere Menschen â zumeist Betrunkene â stĂŒrzten wĂ€hrend dieser Zeit in den Tod.

Nicht jedes Haus war den Flammen zum Opfer gefallen, aber nicht jeder Ladenbesitzer war auch der Besitzer der Immobilie. Einige Hausbesitzer beschlossen nach der Aufstockung der StraĂen und GebĂ€ude, das »neue Erdgeschoss« selbst zu nutzen, wodurch viele GeschĂ€ftsleute notgedrungen mit dem Kellergeschoss vorliebnehmen mussten. Daher versah man die neuen Gehsteige hier und da auch mit Glasbausteinen, die sich im Laufe der Jahre zumeist ins Violette verfĂ€rbten. Durch diese, noch heute vorhandenen GlĂ€ser fĂ€llt am Tage Licht auf die heute vergessenen, unterirdischen StraĂen Seattles, die noch lange von verschiedenen Menschen genutzt wurden. WĂ€hrend der Prohibition versteckten sich hier beispielsweise einige Speakeasys â die illegalen Kneipen, in denen man trotz des Verbots Alkohol verkaufte. Es wurde verbotenerweise GlĂŒcksspiel betrieben, Opiumhöhlen wurden eingerichtet und jene, die keine feste Bleibe hatten, fanden in den unterirdischen GĂ€ngen Obdach. Viele Menschen, die ĂŒber diese Glasbausteine laufen, wissen vermutlich nicht, ĂŒber was fĂŒr eine historische Besonderheit sie da gerade spazieren.

Die Tour, die ich wirklich sehr empfehlen kann, endet im Souvenirladen der Underground Tour. Obwohl die Toilette auf Kellerniveau ist, habe ich keine Angst sie zu nutzen. Es passiert nichts, ich bedanke und verabschiede mich.

Leo reiĂt mich aus meinen etwas verwirrenden TagtrĂ€umen. Ein GlĂŒck, heute ist er wieder gut gelaunt oder will es wenigstens sein. ScheiĂ auf die blöde Arbeit, heute wird noch mal ordentlich Abschied gefeiert!

⊠Und das machen wir woanders, lĂ€sst mich Leo wissen. Oha. Na, dann mal hinterher. Leo entfĂŒhrt mich ins Cowgirls Inc. an der Ecke 1st Avenue und King Street. Entweder geht mir noch zu viel anderer Kram im Kopf herum oder ich bin manchmal einfach sĂŒĂ naiv â oder eben »innocent«, wie ein Mann mit Donnerglocken einst behauptete. Zumindest frage ich Leo, weshalb der Tresen im Cowgirls Inc. â hallo, Dennis!? â so breit ist. Klopf, klopf, jemand zu Hause?

»Well, the girls dance on it«, bekomme ich die eigentlich unnötige ErklĂ€rung. Ja, jetzt fĂ€lltâs mir auch auf. Die sind auch â obwohl die Heizung offensichtlich nicht eingeschaltet ist â ziemlich spĂ€rlich bekleidet. Dass wir heute noch eine Tresentanzshow zu sehen bekommen, wage ich aber zu bezweifeln, da auĂer uns kaum einer hier ist. Die Bar bezeichnet sich selbst als »American Saloon«. Der FuĂboden ist aus Holz und ĂŒberall liegen Nussschalen herum, die die GĂ€ste auf den Boden fallen lassen. Einen mechanischen Bullen hat der Saloon auch. Da aber wie gesagt das Publikum noch fehlt, reitet niemand darauf.

Bei einer Kippenpause im Freien stöĂt ein Kerl zu uns, der uns freudig wissen lĂ€sst, dass er bald von einem Hirntumor hingerafft wird. Aha. Er ist etwas jĂŒnger als wir und hat keine Chance zu ĂŒberleben. Findet er aber halb so wild. SchlieĂlich kann er jetzt das letzte bisschen Leben, das er noch hat, in vollen ZĂŒgen genieĂen.

»So, what are you doing?«, frage ich interessiert.

»Well âŠÂ«

Ich frage mich, was ich wohl machen wĂŒrde, wenn ich als junger Kerl wĂŒsste, dass meine Uhr schon so gut wie abgelaufen ist. Bei Freunden und Familie bleiben? Reisen? Eine Bank ĂŒberfallen oder mit Mr. White das beste Crystal Meth der Welt kochen? Es ist wirklich merkwĂŒrdig, sich mit dem Todgeweihten zu unterhalten. Er bleibt durchweg gut gelaunt und hĂ€ngt auch in der Bar noch weiter mit Leo und mir ab.

Mir fÀllt auf einmal ein, dass ich komplett vergessen habe, mich noch einmal bei Cari zu melden.

»Do we already have any plans for tomorrow night?«, fragt das Partytier nach. Le Partytier, câest moi. Cari weiĂ von einer Party, wĂ€re aber fĂŒr epischere Dinge zu haben. Episch? Na, da fĂ€llt mir nur eins ein: »What better place than a vegan strip club to die during the apocalypse? Just kidding. But I think that I should really check it out before leaving.«

Es kommt keine Antwort. Also schreibe ich noch mal: »Do we want to go there together in the afternoon? No ideas for the night yet âŠÂ«

Habe ich da jetzt etwas zerstört? Bin ich unten durch? Werde ich Weihnachten wider Erwarten nun doch alleine verbringen mĂŒssen? Mein Handy vibriert: »Let's do it!«

Na, das ist ja mal cool.

»Yeah! I'll show you my bare butt 'n' boobs to pay the favor. Lap dance might also be included. Do you think they let me dance at the pole? I'm a vegan!«

»Alriiiiight. No harm in asking!«

»Feels like I wrote a biiig mistake âŠÂ«

»Not at all. You owe me a lap dance.«

»I might!«

»You so will.«

Wie komme ich aus der Nummer nur wieder raus?

»Crazy Seattleites don't heat their bars! I wanted to get naked and train for the lap dance, but decided that it is too cold.«

Die Bar ist wirklich schweinekalt.

»You're just scared âŠÂ«

»Yes.«

»It's cool, I'm scared, too.«

»Well ⊠Fuck you! :)«

»Man, if you could receive pictures ⊠I was just going to send a âșfuck you, tooâč photo or something.«

»⊠And you don't dare, wimp?«

Sie könnte ihr Foto schlieĂlich Leo schicken. Die Nummer hat sie bereits von mir bekommen.

»It's been to long since I first had the urge.«

Oha, ein Schreibfehler: » You have to write âștoâč with two âșoâč, you native English speaker.«

»I hav 2 do nuthing.«

TouchĂ©. Sie hatâs einfach drauf âŠ

Jetzt fangen auf einmal die Barkeeperinnen an, auf dem Tresen zu tanzen. Was fĂŒr ein Timing. WĂ€hrend des Tanzens begutachten sie sich selbst im ewig langen Spiegel gegenĂŒber der Bar und hĂ€ngen ihre HĂ€nde in Schlaufen, die ĂŒber dem Tresen hĂ€ngen. Damit können sie noch viel verrĂŒcktere KunststĂŒckchen machen. Die Damen sind ĂŒbrigens nicht nackt, sondern nur bauchfrei.

Leo hat seinen Wagen im Parkhaus an der Ecke 1st und Columbia abgestellt. Als wir es erreichen, finden wir es geschlossen vor. Ăhm âŠ? Nach einem kurzen Moment der Stille breche ich das Schweigen, indem ich ein Schild vorlese: »We close at 11 p.m. â Sharp!«

Leo kann es nicht fassen und ich bin mal wieder irgendwo zwischen heiterem AmĂŒsement und groĂer Irritation. Nachdem Leo sich ein wenig ausgeflucht hat und wir beide keinen Plan entwickeln konnten, ins Parkhaus einzusteigen und von innen zu öffnen, beschlieĂt Leo, seine Mutter anzurufen.

»Are you sure?«, frage ich und denke mir dabei, dass wir doch auch mit dem Bus wieder zurĂŒckfahren könnten. Leo wĂ€hlt bereits und beauftragt Ivanka mit der spĂ€tnĂ€chtlichen Abholaktion. Ohne Murren schwingt sich Leos sympathische Mama ins Auto. Wir haben jetzt aber noch eine gute halbe Stunde in der KĂ€lte zu warten. Ford ruft an! Er erzĂ€hlt wieder von irgendwelchen Erlebnissen aus L.A. und meint, dass ich es mir wohl abschminken kann, mit Cari im Bordello unterzukommen. Hm, dachte ich mir schon fast.

Ivanka kommt an und ist herzlich und sĂŒĂ wie immer. Sie hat einen ihrer Hunde dabei. Habe ich schon erwĂ€hnt, dass sie HundezĂŒchterin ist? Das HĂŒndchen ist ein lustig hĂ€ssliches, kleines Vieh, das auf wackeligen Beinen neben mir auf der RĂŒckbank Platz nimmt. Leo stimmt mich darauf ein, dass wir wegen des fehlenden Autos morgen frĂŒher raus mĂŒssen. Er Ă€chzt und ich denke mir, dass das gar nicht so schlecht ist. SchlieĂlich habe ich dadurch noch ein wenig mehr Zeit in Seattle. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, was ich mit der Zeit anfangen kann âŠ

Ein wirklich toller Tag! Sehr interessanter Bericht! Wunderschöne Fotos!

Ich freue mich inzwischen riesig auf unsere Reise nach Seattle im September!!!

AuĂerdem bestĂ€tige ich Dir hier und heute, dass Dein Gitarrenunterricht rausgeschmissenes Geld war.

Ich finde es auch sehr schade, dass das mit dem FuĂballprofi nicht geklappt hat.

Sebastian Schweinsteiger zum Beispiel verdient fĂŒrs Kicken ⏠1.158.333 im Monat, konnte man heute in der Presse lesen.