Tag 42: Weltuntergang im Haus des Teufels

Serendipity â Teil 1

Freitag, 21. Dezember 2012

SeaTac â Seattle â Portland

Leo musste neben seiner ĂŒblichen Arbeit zusĂ€tzlich noch die Aufgaben der kĂŒrzlich verstorbenen Kollegin ĂŒbernehmen, was â man kann es sich denken â nicht nur ziemlich nervig ist, sondern auch nicht das leichteste Vorhaben darstellt und zusĂ€tzliche Arbeitsstunden bedeutet. Trotz der dadurch begrenzten Zeit, die wir miteinander verbringen konnten, der arbeitsbedingten Anspannung und den SchicksalsschlĂ€gen der letzten Jahre, tat es einfach gut, zu sehen, dass er und seine Mutter sich in Seattle wohlfĂŒhlen und ihr Leben leben.

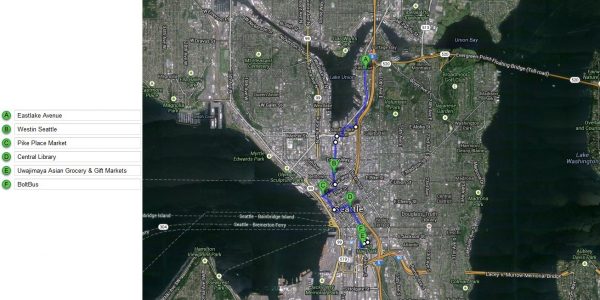

Ein vorerst letztes Mal umarmen wir uns vor dem GebĂ€ude, in dem er arbeitet. Dann schleppe ich meinen Rucksack in Richtung Downtown. Da ich genĂŒgend Zeit habe, beschlieĂe ich, den weiten Weg zu FuĂ zu meistern. Ich habe von Seattle leider nicht alles gesehen â um genau zu sein, fehlen mir ganze Bezirke, die interessant gewesen wĂ€ren. FĂŒr Neuerkundungen bleibt dann aber doch zu wenig Zeit. Mein Bus fĂ€hrt um halb eins ab. Jetzt ist es kurz nach neun. Ich laufe die Eastlake Avenue bis zur Cancer Care Alliance an der Ecke Aloha Street. »Aloha« klingt sympathisch, also gehtâs da rein. Zuvor begleitete mich die BrĂŒcke der Interstate 5 fĂŒr einige Blocks. Autobahnen, die sich (zu groĂen Teilen auf BrĂŒcken) quer durch StĂ€dte ziehen, finde ich nach wie vor schrĂ€g. In Berlin planen sie ja auch so einen Quatsch. Gute Nacht Neukölln, Treptow und Friedrichshain.

Ich schlendere durch South Lake Union und trinke einen weiteren Kaffee. Den muss ich mir blöderweise gönnen, weil der Kaffee, den ich mit Leo zuvor getrunken habe, schön auf den Darm drĂŒckt â wie das so ein Morgenkaffee eben macht. Also kurze Toilettenpause, noch einen Kaffee und schon wird weitergeflitzt.

Gegen zehn Uhr habe ich den Pike Place Market erreicht. Ich habe Mittagessenshunger und denke, dass ich im Markt schon was finden werde. FĂŒndig werde ich nicht, stelle aber fest, dass ich einen kompletten Teil des doppelstöckigen Marktes noch gar nicht erkundet habe. Dieser Teil ist nicht von StĂ€nden zugebaut, sondern beherbergt feste GeschĂ€fte, eine Mikrobrauerei und wenige Restaurants.

Vor drei Tagen habe ich ja bereits von der beeindruckenden Fassade der Central Library berichtet, die sich zu den 150 schönsten Bauwerken der USA zĂ€hlen lĂ€sst. Leo hat mir empfohlen, die Bibliothek von innen zu besichtigen. Im obersten Stockwerk soll man eine schöne Aussicht haben â dazu noch kostenlos. Also laufe ich wieder zum GebĂ€ude an der Ecke 5th und Madison.

Die interessante Architektur setzt sich im Inneren fort. Aufgrund der glĂ€sernen Fassade ist das GebĂ€ude lichtdurchflutet â so lichtdurchflutet, wie es der ewig bewölkte Himmel ĂŒber Seattle zulĂ€sst. Im Prinzip ist das komplette GebĂ€ude stockwerksĂŒbergreifend ein einziger Raum. Es gibt lediglich TrennwĂ€nde und in der Mitte den Aufzugs- und Treppenblock. Die Rolltreppen sind die schmalsten, die mir je untergekommen sind. Nebeneinanderstehen oder sich an jemandem vorbeidrĂŒcken ist unmöglich. Zudem sind die Treppen sehr lang und werden von grĂŒnem Licht, das aus den BegrenzungswĂ€nden kommt, beleuchtet. Um ganz nach oben zu kommen, muss man die einzelnen Rolltreppen ein wenig suchen. Es ist nicht so wie in KaufhĂ€usern, dass man einfach das nĂ€chste Rollband besteigt oder einmal durch die Abteilung auf die gegenĂŒberliegende Seite schlendert. Ganz oben angekommen hĂ€tte man tatsĂ€chlich einen netten Ausblick ĂŒber Seattles Downtown, wenn einem die wabenförmigen Streben der AuĂenverkleidung keinen Strich durch die Rechnung machen wĂŒrden. Somit ist der Blick innerhalb des GebĂ€udes, also direkt nach unten, schon interessanter. Durch das stĂ€ndige Treppenwechseln ist es auch gar nicht so leicht nachzuvollziehen, ob ich in dieser oder jener Etage an der Ecke vorbeigekommen bin, die ich nun vom Ausguck aus sehe. Es ist ein kleines, offen wirkendes Labyrinth. Irritierend â und schwer zu fotografieren.

Ich bin vom langen Marsch mit dem Rucksack tatsĂ€chlich ein wenig ausgelaugt. Immerhin begann mein Morgen mit einem gut und gerne sechs bis sieben Kilometer langen Marsch mit voll bepacktem Rucksack. Gegessen habe ich noch immer nichts, dafĂŒr zwei amerikanische Kaffees getrunken. Normalerweise werde ich von Kaffee â so seltsam das auch klingen mag â eher mĂŒde. Seitdem ich in Amerika nun zum nahezu regelmĂ€Ăigen Kaffeetrinker avanciert bin, macht auch mich die schwarze BrĂŒhe wach. Ich mache eine kleine Verschnaufpause in der Lobby, bevor ich mich zum International District bewege. In gut eineinhalb Stunden fĂ€hrt mein Bus ab und ich habe einen BĂ€renhunger. Ich weiĂ nicht mehr, woher der Tipp kam, aber auch auf meinem Stadtplan ist der Uwajimaya Asian Grocery & Gift Market als SehenswĂŒrdigkeit eingetragen.

Der Weg des Herrn Moriguchi war nicht leicht. Mir war es vor meiner Reise nach Amerika nicht bekannt, aber die Amerikaner hatten wĂ€hrend des Zweiten Weltkriegs tatsĂ€chlich Konzentrationslager, in die die japanischen BĂŒrger der WestkĂŒste interniert wurden. Mehr als 120.000 Japaner, wovon 62 % den amerikanischen Pass besaĂen, wurden zwangsweise umgesiedelt. Knapp 10.000 konnten sich einen neuen Wohnort abseits der WestkĂŒste selbst bestimmen, wobei gut 116.000 Menschen in die zehn, innerhalb von neun Monaten errichteten War Relocation Centers, also »Kriegsumzugszentren« gebracht wurden und bis 1945 dort leben mussten. Die BegrĂŒndung fĂŒr diese Tat ist natĂŒrlich im Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 zu finden. Nachgewiesenerweise grassierte der Rassismus. Japaner und Amerikaner japanischen Ursprungs wurden diskriminiert, mussten mit EinschrĂ€nkungen leben und wurden als Sicherheitsrisiko eingestuft. SpĂ€ter wurden ĂŒbrigens auch viele Deutsche und Italiener als »Enemy Aliens«, feindliche AuslĂ€nder in derartige Lager gebracht. GĂ€nzlich entschĂ€digt wurden die Betroffenen nicht. In den 60ern kam erste laute Kritik auf, die schlieĂlich dazu fĂŒhrte, dass man sich in den 80ern wissenschaftlich mit der Causa beschĂ€ftigte. Das Ergebnis der Untersuchungen förderte zutage, dass die Aktion keine militĂ€rische Notwendigkeit darstellte, sondern vielmehr »race prejudice, war hysteria and a failure of political leadership« als Ursache hatte. Die noch lebenden Betroffenen wurden mit 20.000 Dollar entschĂ€digt. SpĂ€ter entschuldigte sich George H. W. Bush fĂŒr diese Verbrechen.

Fujimatsu Moriguchi und seine Familie kamen 1942 ins Tule Lake War Relocation Center, das ein Jahr spĂ€ter in Tule Lake Segregation Center umbenannt wurde â aus »Umsiedlung« wurde »Trennung«. Die Umbenennung dieses â und nur dieses Lagers â hatte einen bestimmten Grund: Im Lager gab es den berĂŒchtigten Block 42, in den all jene Inhaftierten kamen, die nicht nur als »Enemy Alien«, sondern auch als »bad and disloyal« eingestuft wurden. Diese wurden am Tule Lake sogar teilweise abgeschoben. Das Tule Lake Segregation Center hatte die meisten Internierten und schloss auch erst im MĂ€rz 1946.

Als die Moriguchis wieder freigelassen wurden, siedelten sie nach Seattle; dorthin, wo vor dem Krieg noch Japantown war. Der Aufstieg des Familienunternehmens kam â wie so unglaublich vieles in dieser Stadt â mit der Weltausstellung 1962. Es war aber auch ein trauriges Jahr fĂŒr die Moriguchis, da das Familienoberhaupt im Sommer desselben Jahres verstarb. Seine vier Söhne ĂŒbernahmen den Betrieb und bis zu ihrem Tod im November 2000 ĂŒbernahm Witwe Sadako als Matriarchin das Familienzepter. Gemeinsam schafften sie es, den Boom der Weltausstellung auch in die Folgezeit zu retten. Das Sortiment wurde gröĂer und internationaler und auch die Klientel bestand schnell nicht mehr nur noch aus Japanern. 1970 zog das Familienunternehmen zwei Blocks weiter und wurde zum gröĂten japanischen Supermarkt des Pazifischen Nordwesten. Im November 2000 fand man im Block zwischen der Weller und Dearborn Street und der 5th und 6th Avenue schlieĂlich den heutigen Standort. Auf ĂŒber 6000 mÂČ werden nun Lebensmittel, Geschenkartikel, BĂŒcher und vieles mehr verkauft. Einen Food Court gibt es auch und ĂŒber dem riesigen Laden vermieten die Moriguchis mittlerweile 176 Apartments.

All das weiĂ ich natĂŒrlich noch nicht, als ich auf einmal auf einem groĂen Parkplatz und dem flĂ€chenmĂ€Ăig genauso groĂen Asiamarkt stehe. Wow. Ich habe so einen Kohldampf! Im Pike Place Market hatte ich das Problem, nichts zu finden, was mich sonderlich glĂŒcklich gemacht hĂ€tte. Nun aber stehe ich vor dem Dilemma, eine viel zu groĂe Auswahl zu haben! Falls ich mal in den zweifelhaften Genuss einer Henkersmahlzeit kommen sollte, muss der Koch Asiate sein. So viel steht schon mal fest. Ich irre also wie ein in der WĂŒste Verirrter durch meine reale Fata Morgana und kann mich nicht entscheiden. Ich staple Algensalate und frisches Avocadosushi auf GemĂŒsemischungen und ⊠gibtâs hier ĂŒberhaupt einen Deli mit Mikrowelle fĂŒr das GemĂŒse? Halleluja! Eine Ecke weiter stehe ich mit meinem in Plastik gestapeltem Essen vor dem Eingang zum Food Court. Da ist ein Deli ja ein ScheiĂdreck dagegen! Ich sortiere das Aussortierte wieder ein und flitze mit einer Flasche Orangina zur Kasse, die mich direkt in den Food Court entlassen wird. Essen, ich komme! Als ich einmal mehr ratlos ĂŒberfordert vor den verschiedenen Imbissen stehe, wĂ€re mir ein Deli mit Mikrowelle doch lieber. Erfreulicherweise wird meine Auswahl aber doch noch brutal zusammengestutzt: Die Wenigsten verkaufen vegetarisches oder gar veganes Essen. Schweinerei. Die Zeit bis zur Abfahrt des Busses schwindet langsam aber sicher, weshalb ich mich an einem Tresen, an dem das Essen gut aussieht, einfach fĂŒr irgendetwas Veganes entscheide. Als ich das Essen bekomme, bin ich dann aber doch enttĂ€uscht. Auf dem Bild sah es komplett anders, vor allen Dingen gröĂer aus. Was sollâs. Es schmeckt und ich bekomme endlich etwas in den Magen. Nach dem Essen entschwinde ich noch schnell auf den von der Security vor nicht konsumierenden Fremdpinklern beschĂŒtzten Topf und schon gehtâs los in Richtung Portland und Cari. Bye-bye Seattle! Schön warâs! Noch schöner wĂ€re es ohne den vielen Regen gewesen âŠ

Ich teile Cari mit, dass mein Bus gegen 16 Uhr plus/minus 30 Minuten ankommen dĂŒrfte. Sie schreibt mir daraufhin, dass ihr Computer nicht lĂ€dt und â ich zitiere â: »Using couchsurfing from my phone annoys the fuck out of me every time!«

Köstlich. Ich kĂŒndige an, dass wir mein Notebook benutzen können und sie verspricht, mich am Bus abzuholen. Na, das ist doch mal ein Service.

Ich will eigentlich schreiben und die Landschaft sehen, meine Augen wollen aber offensichtlich mal eine Pause. Als ich wach werde, passieren wir eine Stadt. Sieht schön aus. Ob das Olympia ist? Auf dem Hinweg habe ich Olympia verschlafen oder wegen des Schreibens und der Dunkelheit nicht gesehen. Auf einmal biegt der Bus ab. HĂ€? HĂ€lt der BoltBus auch in Olympia? Ich bin neugierig und schalte meinen Computer an. Liegt Olympia ĂŒberhaupt auf dem direkten Weg von Seattle nach Portland? WĂ€hrend ich doof vor der Mattscheibe sitze, bemerke ich nicht, dass die schöne fremde Stadt, deren Downtown wir mittlerweile durchqueren, Portland ist.

»Oops! Arrived!«, informiere ich Cari. Sie ist glĂŒcklicherweise direkt um die Ecke. Keine drei Minuten spĂ€ter haben wir uns gefunden, umarmen und kĂŒssen uns. Sie hat mir durchaus gefehlt âŠ

Ich will essen. Da in Oregon jedes Etablissement, das Alkohol verkauft auch Essen anbieten muss, schlage ich vor, dass wir schnellstens zum Strip Club fahren. Cari ist da anderer Meinung und erinnert mich daran, dass ich schon einmal einen kompletten Tag das Essen vergessen habe. Da halte ich die ein, zwei Stunden also auch noch aus. QuĂ€lerei. Caris Plan sieht vor, dass wir zum Postamt gehen und dort ihre neuen Food Stamps abholen. Trotz ihres Smartphones finden wir die Post nicht auf Anhieb. Ich wollte ja in die andere Richtung, aber nein ⊠Als wir in der Schlange stehen, unterhalten wir uns nicht gerade leise ĂŒber die unterschiedlichsten Dinge: SchlĂ€ft Melissa immer noch mit Brendan, obwohl sie nichts von ihm, sondern viel lieber etwas vom bereits oder noch vergebenen Noah will? Hat Joshua weiterhin versucht Cari ins Bett zu kriegen oder sie am Ende gar vergewaltigt? Wie ist das Gras in Washington? Und so weiter ⊠Ist vermutlich wieder so ein Competition-Ding zwischen uns: Wer wechselt zuerst das Thema, weil er die Blicke der anderen Wartenden aus Scham nicht lĂ€nger aushĂ€lt? Tja, wir sind beide gleich krass, wie es scheint.

Nach ewiger Warterei â da unterscheiden sich deutsche PostĂ€mter also mal so rein gar nicht von amerikanischen â erfahren wir, dass Caris Food Stamps natĂŒrlich noch nicht da sind. GroĂartig.

»Strip Club! Strip Club!«, feuere ich Cari lautstark an, als wir das Postamt wieder verlassen â und auf ewig verstörte Menschen zurĂŒcklassen.

Das Casa Diablo liegt am Arsch der Welt. Wir fahren mit der Linie 77 bis zur NW Nicolai und NW Vaughn. Von dort aus mĂŒssen wir noch etwas mehr als einen Kilometer laufen. Wir sind in einem Industriegebiet. Hier ist nichts, teilweise noch nicht einmal ein anstĂ€ndiger BĂŒrgersteig. Wir spazieren genau an der Grenze zum Forest Park entlang. Forest Park ist mit ĂŒber zwei Hektar der gröĂte Wildnispark innerhalb einer Stadt in den gesamten USA. 1948 geschah ĂŒbrigens etwas Ă€uĂerst Skurriles und seither hat Portland auch den bis heute kleinsten Park der Welt.

Gegen halb sechs erreichen wir das Casa Diablo, the vegan strip club. Halb sechs klingt noch nicht wirklich spĂ€t, da es aber bereits dunkel ist, fĂŒhle ich mich durchaus schon ganz schön verrucht. Der Nackedeiladen sieht von auĂen eher wie das Vereinsheim von GrĂŒn-WeiĂ Wendelsheim aus. Aus Spanplatten hat man eine Hochterrasse gebaut, die von der StraĂe aus vielmehr nach SpieĂertum als nach dem Haus des Teufels aussieht. Ein sehr billiges Schild auf dem Dach prĂ€sentiert den Namen und die Webanschrift des Etablissements. Sogar einen JĂ€gerzaun gibt es. An der StraĂe schwebt in einiger Höhe das einzige beleuchtete Schild, das mit »Nude Dancers« wirbt. Wo ist der Prunk, das amerikanisch Ăberzogene? Keine Flammen, noch nicht mal bunte Lichter, keine laut dröhnende Musik, keine Kolonne an Harley Davidsons, keine LED, keine Messerstechereien vor dem Laden und kein Cheech Marin, der lauthals: »All right, pussy, pussy, pussy! Come on in pussy lovers!«, grölt. Na, vielleicht ist der Laden ja wenigstens einer von Fantastic Mr. Foxâ Lay Points und die Aliens holen uns ab, wenn die Welt zusammenbricht. Oder Satan persönlich bereitet uns den Lapdance des Todes. AuĂerdem sollte man die amerikanischen Hillbillyhorrorfilmchen nicht vergessen. Je unschuldiger und hinterwĂ€ldlerischer ein Haus in Amerika wirkt, desto gröĂer ist die Gefahr, dass dort Muttertag blutig zelebriert wird oder der Monster Man seinen Truck des Todes hinterm Schuppen stehen hat. Ich bin mental also voll und ganz vorbereitet.

Die FuĂballer von GrĂŒn-WeiĂ Wendelsheim stehen vor der TĂŒr und rauchen eine Zigarette. Also, ganz normale Typen, keine bösen Jungs und noch immer kein schmieriger Vampir, der von: »white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy, hot pussy, cold pussy und wet pussy«, schwadroniert. Cari wird nicht angemacht, keine sexistischen SprĂŒche werden gerissen, nichts passiert. Wir betreten den Strip Club und stellen fest, dass der Eingangsbereich noch immer nicht sittenlos daherkommt. Der freundliche TĂŒrsteher wundert sich weder ĂŒber meinen Rucksack noch ĂŒber die Kamera, die mir um den Hals hĂ€ngt. Die Krönung des Ganzen ist, dass wir nicht mal Eintritt zahlen mĂŒssen! Der Herr am Einlass begrĂŒĂt uns auf sympathische Weise und zeigt uns, wo wir beispielsweise die Toiletten finden. Teuflisch. Das Innere des Casa Diablo ist so bieder wie seine Fassade. WĂ€re da nicht der groĂe Table in der Mitte und das rote Licht, könnte man hier problemlos Omas Achtzigsten feiern. Das gröĂte StĂŒck Wand ist gemauert und mit halbrunden TĂŒr- und Fensteraussparungen versehen. Der Tanztisch ist aus Holz. Es gibt zwei poles, also Stangen, die â wie ĂŒblich â sowohl im Tanztisch als auch in der Decke verankert sind. Viel ist nicht los, aber es ist ja auch noch frĂŒh am Tag. Eine Stripperin kommt lĂ€chelnd auf uns zu und stellt sich als Nebula vor.

»Thatâs a beautiful name«, bemerkt Cari. »I like your hat.«

Nebula trĂ€gt eine lila WeihnachtsmannmĂŒtze, bedankt sich fĂŒr Caris Komplimente und ist wegen meines riesigen Rucksacks leicht verwirrt.

»We came by bus«, erklĂ€rt Cari. Die Stripperin ist ĂŒber diese ErklĂ€rung sichtlich verwundert und ich wiederum wegen Caris Humor köstlich amĂŒsiert. Nebula verspricht uns, spĂ€ter noch einmal zu uns zu kommen und uns einen Lapdance zu geben.

»Thank you«, antworte ich.

Wir setzen uns an einen Tisch am Fenster. Hinter uns ist die Terrasse, die im Winter wohl primÀr zum Rauchen dient.

»Well, letâs eat something!« â Ich verhungere gleich.

Wir gehen zur Bar â einer sehr seltsamen Bar. Es ist ja durchaus ĂŒblich, dass der Boden der Damen und Herren Barkeeper leicht erhöht ist. Im Casa Diablo ist es genau umgekehrt: Der Boden hinter dem Tresen ist niedriger als davor. Aus diesem Grund schaut man auf die Barkeeperin hinab. Eine höllische Reminiszenz? Wir vertiefen uns gerade in die Speisekarte, als mein Blick auf den Oberkörper der Barkeeperin fĂ€llt. Ich bin kurz davor, das fast schon zĂŒchtig angezogene MĂ€del darauf hinzuweisen, dass ihre linke Brust aus ihrem zerschnittenen T-Shirt rausgerutscht ist. Doch dann fĂ€llt mir wieder ein, wo ich bin. In Gedanken lasse ich ein »Beavis und Butthead«-Lachen erklingen: »Höhö, thatâs cool.«

Nachdem der Eintritt kostenlos war, erwarte ich gesalzene Preise beim Essen und Trinken. Erfreulicherweise kosten die Speisen und die GetrĂ€nke aber nicht mehr als in jedem normalen Restaurant. AuĂerdem liest sich die Karte auch noch verdammt lecker. Ich bin von der köstlichen Auswahl mal wieder leicht ĂŒberfordert und lasse mir etwas empfehlen. Cari nimmt das Tagesgericht. Auf dem Weg zurĂŒck zu unserem Tisch sehe ich, dass man fĂŒr die StĂŒhle, die direkt am Table sind, zwei Dollar pro Song zahlen muss. Unser Tisch steht lediglich drei Meter weiter hinten und ist kostenlos. Der Rucksack ist abgestellt, das Essen und die GetrĂ€nke bestellt: Time for the show!

Es gibt zwei Stangen, an denen sich die Damen kunstvoll rekeln können. Ăber eine kleine Treppe betreten die TĂ€nzerinnen die BĂŒhne. Jede ist mit einem Handtuch ausgestattet, mit dem zunĂ€chst die Polestangen gesĂ€ubert werden. Dann gehtâs los: Innerhalb kĂŒrzester Zeit sind sĂ€mtliche HĂŒllen gefallen, die Beine werden gespreizt und schon wird lustvoll masturbiert. Aha. Zwischendurch kommt mal ein kurzer Schwenk an der Stange und schon werden wieder die Schamlippen oder der Anus prĂ€sentiert. Um Letzteren zu zeigen, werden die Arschbacken schön auseinandergezogen. Damit das Ganze noch mehr SpaĂ macht, findet es meistens nur wenige Zentimeter vor den Gesichtern der Zwei-Dollar-StĂŒhle statt. Aha.

Also, von Kunst sehe ich wenig bis gar nichts. Mit offenen MĂŒndern sitzen Cari und ich hinter unseren Tellern: purer Genuss beim Anblick einer Rosette.

»Enjoying the show?«, frage ich Cari grinsend.

An vorderster Front sitzt ein Paar, das zwischen 45 und 50 sein dĂŒrfte. Ich sehe sie keine Geldscheine zĂŒcken, die die Aufmerksamkeit der TĂ€nzerin erregt, dennoch passiert es: Die Stripperin, die mal wieder vor der Nase der ersten Reihe sĂ€mtliche Ăffnungen prĂ€sentiert, beugt sich zur Frau runter und zieht ihr den Pulli ĂŒber den Kopf. Der BH wird geöffnet und schon saugt die NackttĂ€nzerin an den BrĂŒsten der Dame mit den dicken SilikonbrĂŒsten. Cari und ich sitzen nun nicht mehr nur noch mit offenen MĂŒndern, sondern auch mit weit aufgerissenen Augen auf unserer hölzernen Sitzbank, die Gabeln fest umklammert irgendwo zwischen Tisch und Mund haltend. Ein Mann kommt angeflitzt, schnappt sich den Stuhl neben dem Ehemann und streckt ebendiesem seinen ausgestreckten Daumen entgegen: »Yeah!«

Der Gatte und der notgeile Fremde stieren auf die BrĂŒste der Mutter, wĂ€hrend sich noch zwei weitere Gestalten dem Treiben nĂ€hern. Ein kleiner, sitzender Pulk von Geiern entsteht. Die Frau, deren BrĂŒste geleckt werden, strahlt selig ĂŒber beide Backen. An unserem Nachbartisch sitzt eine andere Frau, die nun lauthals zu grölen beginnt: »Yeah! Suck it, baby! Suck it!«

Die TĂ€nzerin macht eine Art Handstand.

»Art!«, rufe ich, »thatâs pure art!«

Der Handstand findet zwischen den Beinen der Brustgeleckten statt. Als die TĂ€nzerin kunstvoll steht, ist ihre Vagina auf Mundhöhe der halb nackten Besucherin. Anfassen ist nicht erlaubt, muss man aber auch gar nicht: Die MĂ€dels drĂŒcken sich ja direkt an einen. Der Song ist vorbei, die TĂ€nzerin kommt mit ihrem Kopf wieder nach oben und strahlt als hĂ€tte sie gerade wunderbaren Sex gehabt. Auch vor dem Table sehe ich nur glĂŒckliche Gesichter. Ein voller Erfolg.

Die nĂ€chste TĂ€nzerin kommt ⊠und macht genau dasselbe. Die SilikonbrĂŒste werden ausgezuzelt, es wird sich zurĂŒckgelehnt und miteinander unterhalten, wĂ€hrend masturbiert wird, und die Rosette blitzt auch wieder auf. So geht es ununterbrochen weiter. Eine TĂ€nzerin nach der anderen schnappt sich die BrĂŒste der beseelten Besucherin und sowohl die MĂ€nner drum herum als auch die Frau an unserem Nachbartisch geraten mehr und mehr in Ekstase.

Wir gehen auf die Hochterrasse und kommen ins GesprĂ€ch mit ein paar Jungs, die wohl öfter mal vorbeischauen. Sie erzĂ€hlen uns, dass die Frau an unserem Nachbartisch eine verheiratete Bisexuelle ist und heimlich ins Casa Diablo kommt. WĂŒrde ihr Mann von ihren GelĂŒsten erfahren, wĂ€re die Scheidung wohl schon vorprogrammiert.

Wieder drinnen beobachten wir, wie ein Typ sich an eine TĂ€nzerin ranmacht, die sich zuvor zu ihm gesetzt hat. Sie findet das aufdringliche Flirten offensichtlich nicht so geil und schaut sich schon mal nach dem TĂŒrsteher um. Der ist allerdings mit SMS Schreiben beschĂ€ftigt. Eine Minute spĂ€ter kann sie sich aber problemlos loseisen und hinterlĂ€sst einen enttĂ€uscht dreinschauenden Mann. Ein 80-jĂ€hirger Opa hat dafĂŒr mehr GlĂŒck und wird leidenschaftlich und erschreckend lange knutschend von einer anderen TĂ€nzerin verabschiedet. Wir schauen uns noch weiteres BrĂŒste Lecken und ein klein wenig Poledance an â eine gute TĂ€nzerin, die die Stange auch ausgiebiger nutzt, gibt es doch noch. Kurz darauf schlĂ€gt Cari vor: »Shall we go?«

Ich gehe davon aus, dass wir alles gesehen haben und nicke zustimmend. Wieder im Freien fragt mich Cari: »Are you horny now?«

»Not at all.«

»Neither am I.«

Als wir in der Hawthorne Rose ankommen, stellen wir fest, dass immerhin Joshua geil ist. Wir erwischen ihn beim Onanieren auf dem Sofa. Sein GemĂ€cht kann er noch rechtzeitig einpacken. Um noch rechtzeitig den Porno auszuschalten, sind wir allerdings zu schnell. Er begrĂŒĂt Cari und ignoriert mich komplett. Noch nicht einmal ein: »Hi«, kommt ĂŒber seine Lippen und Blickkontakt gibt es auch keinen. Der Typ hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Cari erzĂ€hlt mir von weiteren Anmachversuchen durch Joshua. AuĂerdem weiĂ er, dass Cari und ich einen Road Trip machen werden, was ihn wohl eifersĂŒchtig macht. Falls er sich aber tatsĂ€chlich Chancen bei Cari ausrechnet, sollte er vielleicht einmal ĂŒberdenken, ihr und Melissa die 1200 Dollar pro Nase zurĂŒckzugeben, die er als Strafprovision aufgrund des aufgekĂŒndigten MietverhĂ€ltnisses einbehalten will. Da fehlen einem doch die Worte ⊠Wie dem auch sei: Der Weltuntergang steht an und wir mĂŒssen uns ĂŒberlegen, auf welcher Party wir ihn zelebrieren. Melissa ist in Arizona, Brian erzĂ€hlt mir am Telefon, dass er im 180 Kilometer entfernten Eugene ist und Ulric ist »partied out«. Dann bleibt uns wohl nur die »Apocalypse Party« bei Brendan. Brendan wohnt, wie bereits berichtet, in seinem Van in der Einfahrt eines Hauses. Die Bewohner ebendieses Hauses, das sie selbst »The House of the Rising Sun« nennen, schmeiĂen eine Party. Itâs been the ruin of many a poor boy and weâll see if â tonight â Iâm one.

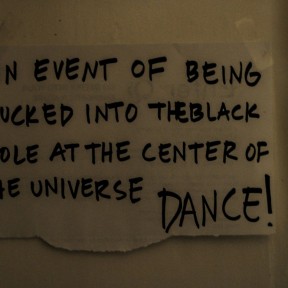

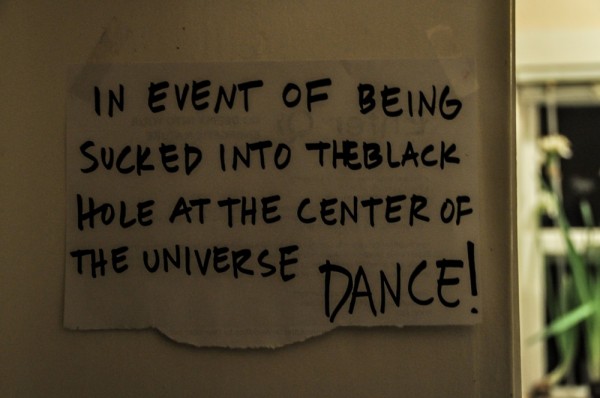

Die Party ist niedlich organisiert. Ăberall hĂ€ngen Hinweiszettel, die einem das korrekte Verhalten wĂ€hrend des Weltuntergangs nĂ€herbringen: »In event of meteor crash âŠÂ kiss your neighbor!« An der KellertĂŒr kann man lesen: »Basement bomb shelter: Enter here.« Unter der Lampe auf der kleinen TanzflĂ€che, die direkt ans kleine Buffet anschlieĂt, steht »Dance to your destruction!« geschrieben. Mein persönlicher Favorit ist: »In event of being sucked into the black hole at the center of the universe âŠÂ DANCE!«

Einfahrtbewohner Brendan hat sich fĂŒr den nahenden Tod in Schale geworfen. Er trĂ€gt einen Nadelstreifenanzug samt Hemd und einen hippiesken Ureinwohnerkopfschmuck â ohne Federn. DafĂŒr hat er sich kleine Kugeln und geflochtene falsche Zöpfe ins Haar gebunden. Wir feiern bis spĂ€t in die Nacht hinein. Irgendwann fĂ€llt uns auf, dass der Tag der Apokalypse bereits vorbei ist und wir immer noch leben.