Tag 61: Walk of Fame: Die Geschichte des Hollywood Boulevard

Serendipity â Teil 2

Mittwoch, 9. Januar 2013

Hollywood, Los Angeles

Ich starte einen Spaziergang ĂŒber die Sterne des Walk of Fame, die seit 1960 in das Pflaster des Hollywood Boulevard eingelassen werden. Man kommt gar nicht umhin, stĂ€ndig die Namen der mit einem Stern Geehrten auf dem Boden zu lesen. Neben Namen und Stern wird mit einem Symbol auch dargestellt, aus welchem Gebiet die honorierte Person kommt: Film, Fernsehen, Radio, Musik inklusive Musikaufnahme und seit 1984 auch Theater beziehungsweise Live-Performance. AuĂerdem gibt es tatsĂ€chlich noch Sterne fĂŒr fiktive Figuren wie Kermit der Frosch, die Simpsons, Micky Maus und sogar Godzilla. Zu guter Letzt gibt es noch die seltenen special stars. Mindestens vier davon sehe ich auch: Sie wurden den Mondpionieren der Apollo 11 gewidmet â und sind ausnahmsweise einmal Monde und keine Sterne. Die Monde befinden sich an allen vier Ecken der Kreuzung Hollywood und Vine und werden zur Fernsehkategorie gezĂ€hlt.

Nahezu die HÀlfte aller Sterne ging an Menschen aus dem FilmgeschÀft.

Die kauzigste Geschichte verbirgt sich hinter Muhammad Alis Stern. ZunÀchst musste ein legitimer Grund gefunden werden, um den Boxer mit einem Stern zu ehren.

»Well, boxing is sort of a live performance«, entschied das Komitee schlieĂlich. Nachdem das also geklĂ€rt war, meldete sich »The Greatest« höchstselbst zu Wort und merkte an, dass ihm der Gedanke missfĂ€llt, dass Leute ĂŒber seinen Namen laufen. Also beratschlagte man erneut und beschloss, Alis Stern als ersten und bislang einzigen Stern an einer Wand anzubringen. Die spezielle Wand befindet sich im Dolby Theatre.

Die Sterne werden ĂŒberdies nicht zufĂ€llig platziert: Personen, die mit dem Academy Award ausgezeichnet wurden, findet man gewöhnlich nahe des Dolby Theatre, Bond-Darsteller Roger Moore hat man vor dem Haus mit der Nummer 7007 verewigt, Ed OâNeill alias Al Bundy vor einem SchuhgeschĂ€ft und Michael Myers beehrte man â in Bezug auf seine Rolle als Austin Powers â mit einer Platzierung vor der International Love Boutique. Oh, behave!

Einen »ersten Stern« im Walk of Fame gibt es ĂŒbrigens nicht. Als die Stadt Los Angeles das Anlegen der Ehrenmeile genehmigte, wĂ€hlten vier Komitees aus Tausenden VorschlĂ€gen 1558 KĂŒnstler aus. Die viermal fĂŒr den Oscar nominierte und 1958 in ihrer Rolle in »Eva mit den drei Gesichtern« einmal siegreiche Joanne Woodward wird oft als die erste KĂŒnstlerin mit einem Stern auf dem Walk of Fame bezeichnet. Das stimmt allerdings nicht. Aus den 1558 angefertigten wurden acht zufĂ€llig ausgewĂ€hlte Sterne temporĂ€r der Ăffentlichkeit prĂ€sentiert, damit diese sich einen Eindruck vom geplanten Projekt machen konnte. Joanne Woodward war hierbei lediglich die Erste, die mit ihrem Stern vor Fotografen posierte. Stummfilmaktrice Olive Borden und der 1948 mit dem Academy Award fĂŒr die beste mĂ€nnliche Hauptrolle in »Ein Doppelleben« ausgezeichnete Ronald Colman gehörten genauso zu den acht Ausgelosten, wie die hauptsĂ€chlich in Stummfilmkomödien auftretende Louise Fazenda, Schauspieler Preston Foster und Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent Edward Sedgwick. Schauspieler Ernest Torrence und der legendĂ€re Burt Lancaster, der insgesamt viermal fĂŒr den Oscar nominiert war und 1960 den Goldjungen fĂŒr seine Rolle als Elmer Gantry im gleichnamigen Film erhielt, runden die acht GlĂŒckspilze ab. Der tatsĂ€chlich erste permanent angebrachte Stern war am 28. MĂ€rz 1960 der des neunmal fĂŒr den Oscar nominierten, aber nie siegreichen Regisseurs Stanley Kramer, dem wir Filme wie »Das Urteil von NĂŒrnberg«, »Flucht in Ketten«, »Die Caine war ihr Schicksal« und »Zwölf Uhr mittags« verdanken. Die Zahl der gelegten Sterne liegt mittlerweile bei rund 2500. AlljĂ€hrlich werden rund 20 Sterne dem Walk of Fame hinzugefĂŒgt. Die genauen Adressen der einzelnen Sterne kann man notabene auf der deutschen Wikipedia-Seite nachschlagen.

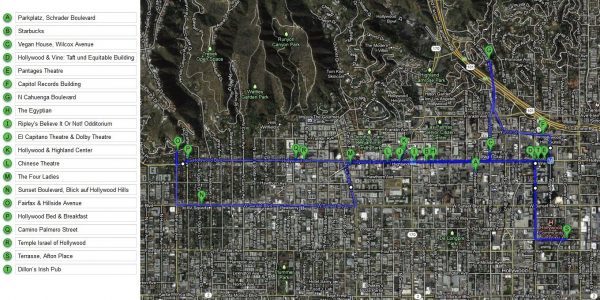

Der Walk of Fame ist von Ost nach West ĂŒber zwei Kilometer lang. Die Sterne ziehen sich von der Kreuzung Hollywood Boulevard und La Brea Avenue im Westen bis zur Ecke Hollywood und North Gower Street, die sich drei Blocks östlich der Vine Street befindet. Und auch in der Vine Street erstreckt sich der Walk of Fame ĂŒber drei Blocks beziehungsweise 700 Meter. Hier kann man Passanten wie mich mit interessiert gesenkten Köpfen von der Ecke Vine und Yucca Street bis zur Ecke Vine und Sunset Boulevard beobachten. Ich finde das Flanieren ĂŒber die Ehrenmeile durchaus amĂŒsant, da ich auf meiner bisherigen Reise meist nach oben schaute, wenn ich auf Entdeckungstour durch eine Innenstadt gelaufen bin.

Vom landwirtschaftlichen Hollywood der Jahrhundertwende war nichts mehr ĂŒbrig geblieben. Der Stadtteil der »City of Angels« war fortan die neue Welthauptstadt des Films, dem bald Radio- und Fernsehstationen wie auch die Musikindustrie folgten.

Es ist angenehm warm und mein Rucksack wegen der geschenkten Decke und Fords Pullover voller und schwerer als bisher. Allzu schön ist Hollywood trotz des hĂŒbschen Bordsteinpflasters indes nicht. HĂ€sslich ist der Boulevard, in dem es erstaunlich wenige HochhĂ€user gibt, aber auch nicht. Mit Ausnahme der Kinos und einiger weniger anderer GebĂ€ude mangelt es schlicht an hĂŒbschen Bauten. Der Boulevard wirkt eher wie eine Touristenmeile in einem x-beliebigen Urlaubsort, mit den ĂŒblichen Fast-Food-Restaurants und unhĂŒbschen SouvenirlĂ€den, die billig daherkommen und sich in einstöckigen Flachbauten ohne jedwede KreativitĂ€t befinden. Man könnte sagen, dass sich der Ramschtourismus zwischen die Tempel der amerikanischen Filmhistorie eingenistet hat. Gleich mehrere GeschĂ€fte unterbieten sich mit ihren Preisen fĂŒr T-Shirts: fĂŒnf Shirts fĂŒr zehn Dollar. In den Headshops werden die extravagantesten Wasserpfeifen angeboten und der DĂ©jĂ Vu Showgirls Stripclub wirbt damit, dass in ihm Tausende wunderschöner und auch drei hĂ€ssliche MĂ€dels tanzen. VerrĂŒckt.

Im Internet wird der Begriff allerdings anders verwendet. Da bedeutet »getting lohaned«, dass man sich an einem Abend so zudröhnt, dass man Gefahr lĂ€uft, den FĂŒhrerschein, die UnterwĂ€sche und den Inhalt des eigenen Magens zu verlieren.

Genau gegenĂŒber befindet sich das Equitable Building, in dessen Erdgeschoss Ford und ich in Dillonâs Irish Pub unser Wiedersehen gefeiert haben. Das hĂŒbsche GebĂ€ude mit dem interessanten U-förmigen Grundriss wurde Ende 1930 fertiggestellt und war somit nach dem Taft Building das zweite herausragende BĂŒrogebĂ€ude von Los Angeles. Schauspielagent Myron Selznick zog mit seiner Agentur Joyce-Selznick, Ltd. in das Equitable Building und sorgte somit fĂŒr regelmĂ€Ăigen Starauflauf: Zu seinen Klienten gehörten unter anderem Vivien Leigh, Laurence Olivier, Gary Cooper, Henry Fonda, Boris Karloff und Carole Lombard. Der Bruder von Produktionslegende David O. Selznick war mit Los Angelesâ erster Talentschmiede so erfolgreich, dass er Hausverbot bei 20th Century Fox bekam. Die Studiobosse fĂŒrchteten, dass er die SchauspielgehĂ€lter zu sehr in die Höhe treiben könnte.

Equitable Building

• Dillonâs Irish Pub ist umgezogen und befindet sich nicht mehr an der Ecke Hollywood & Vine, sondern einen Block weiter, kurz vor der Ecke Hollywood und Ivar Avenue.

• Zwei weitere Fotos vom Pantages gibtâs bei Tag 60 zu bewundern â zwischen dem Plakat von »Der Hobbit« und Reese Witherspoons Stern.

Direkt neben dem Equitable Building befindet sich seit 1930 das im Art-dĂ©co-Stil erbaute Pantages Theatre. Amerikas erstes Art-dĂ©co-Kino war zunĂ€chst als zwölfstöckiges GebĂ€ude mit zehn Stockwerken fĂŒr BĂŒros geplant. Aufgrund der Great Depression sparte man sich dann aber die zehn BĂŒroetagen. Ein weiteres Opfer der Wirtschaftskrise wurden die Vaudeville-Darbietungen, die sich ursprĂŒnglich mit den FilmvorfĂŒhrungen abwechselten. Um Geld zu sparen, fanden die varietĂ©artigen Shows nur noch gelegentlich statt.

Ein Jahr nachdem er RKO Pictures ĂŒbernommen hatte, ĂŒbernahm Howard Hughes 1949 auch das Pantages Theatre. Er selbst zog mit seinem BĂŒro in die zweite Etage des Pantages und hieĂ fĂŒr die folgenden zehn Jahre die Academy zur Oscarverleihung willkommen. Im Januar 1977 schloss das Pantages Theatre seine Pforten als Kino und eröffnete sie einen Monat spĂ€ter wieder als Theater- und MusicalbĂŒhne. Die KonzeptĂ€nderung ging auf: Die fĂŒnf Wochen mit dem höchsten Einspielergebnis eines Theaters in der Geschichte von Los Angeles gehen allesamt aufs Konto des Pantages.

Es sieht so aus, als wĂŒrde der Boulevard östlich des Pantages weniger spektakulĂ€r fortgefĂŒhrt. Ich biege daher links in die Argyle Avenue ab. Zu meiner linken sehe ich an der Ecke Vine und Yucca Street das runde Capitol Records Building.

Wieder zurĂŒck auf dem Hollywood Boulevard, passiere ich das 1922 erbaute und weltberĂŒhmte Grauman's Egyptian Theatre.

Toberman hat halb Hollywood erbaut, darunter das eine oder andere Hotel und den Hollywood Bowl, ein modernes Amphitheater. Er wurde daher auch ehrfĂŒrchtig »Mr. Hollywood«, ja sogar »Father of Hollywood« getauft.

Sid Grauman leitete mehrere Theater in San Francisco und San Jose, bevor er nach Los Angeles kam und fĂŒr 35 Jahre im Ambassador Hotel einzog. Grauman freundete sich mit vielen Filmstars an, die auf ihrem Weg nach oben oftmals als noch unbekannte KĂŒnstler bereits auf seinen BĂŒhnen in San Francisco aufgetreten waren; darunter OscarpreistrĂ€gerin Mary Pickford und Charlie Chaplin. Grauman war auĂerdem einer der 36 GrĂŒnder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Die letzten sechs Monate seines Lebens lebte er in einem Krankenhaus. Nicht aber, weil er krank war, sondern weil er es mochte. Er ging zum Essen in Restaurants und kam zum Schlafen zurĂŒck ins Hospital.

Neben das Egyptian reihen sich Scientology, das Guinness Museum â in dem es um Weltrekorde und nicht um Bier geht â, McDonaldâs und ein GebĂ€ude, aus dem ein comichafter T-Rex mit einer Uhr vor der Brust aus dem Dach herausschaut: Ripley's Believe It or Not! Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes »Odditorium«, ein Museum, in dem es primĂ€r um MerkwĂŒrdigkeiten geht.

Das Highlight des nĂ€chsten Blocks ist das El Capitan Theatre, das heute der Walt Disney Company gehört und dementsprechend Schauplatz fĂŒr viele Premieren von Filmen aus dem Hause Disney ist.

Auf den Brettern des El Capitan spielten Legenden wie Clark Gable und Joan Fontaine. Das wohl wichtigste Ereignis dĂŒrfte aber 1941 die WestkĂŒstenpremiere von Orson Wellesâ Ăberfilm »Citizen Kane« gewesen sein. In der Hauptfigur des Films, der von vielen als der beste Film aller Zeiten angesehen wird, erkannte sich â wohl weniger durch Zufall â der Medienmogul William Randolph Hearst wieder. Da Kane weniger eine schmeichelhafte Hommage, denn eine bitterböse Abrechnung mit dem GroĂkapitalisten ist, gab Hearst alles, um die Veröffentlichung des Films zu verhindern. Er versuchte die Negative von RKO Pictures abzukaufen, bezeichnete Welles in den Medien als Kommunisten, verbot Werbung fĂŒr sĂ€mtliche RKO-Produktionen und sanktionierte nach seiner UrauffĂŒhrung sĂ€mtliche Kinos, die den Film zeigten. Wohl weniger wegen Wellesâ Film, sondern vielmehr aufgrund der GroĂen Depression schloss das El Capitan nach der VorfĂŒhrung fĂŒr ein Jahr seine Pforten. Als das Hollywood Paramount Theatre ging es unter neuer FĂŒhrung weiter und entwickelte sich an der WestkĂŒste zum Flaggschiffkino der Paramount Studios. 1948 mussten die Filmstudios angesichts einer kartellrechtlichen MaĂnahme der US-Regierung, die Filmproduktion und FilmvorfĂŒhrung trennte, ihre Kinos wieder abgeben. Das berĂŒhmte Kino hatte daraufhin unterschiedliche Besitzer. Seit den spĂ€ten 1980er Jahren dĂŒrfen Filmstudios wieder ihre eigenen Kinos besitzen, was schlieĂlich dazu fĂŒhrte, dass die Walt Disney Company 1989 das Kino ĂŒbernahm und es 1991 wieder unter seinem ursprĂŒnglichen Namen in Betrieb nahm.

Ich spaziere auf der gegenĂŒberliegenden StraĂenseite der Kinos, wo mir nun eine ganze Reihe interessanter Persönlichkeiten begegnen: Ein etwas zu sehr aufgeblasener Captain America im Strampelanzug macht den Anfang. Allerdings hat er irgendwo sein Schild vergessen. DafĂŒr trĂ€gt er eine Sonnenbrille und schicke schwarze Sneakers. Geiler Typ.

Auch Supergirl zeigt Bauch und sollte sich nicht zu sehr auf ihren roten Handschuh konzentrieren, sondern besser darauf, dass hinter ihr Ghostface, der kranke Serienkiller aus der »Scream«-Reihe umherschleicht. Na, vielleicht vertraut sie auch darauf, dass Mr. Incredible eingreift, bevor sich der maskierte Drecksack von hinten an ihre Gurgel macht.

Captain Jack Sparrow sieht trotz seiner kleinen Schatzkiste etwas bedröppelt aus. Vielleicht hat die sexy Polizistin, die zehn Meter weiter in Hotpants fĂŒr Recht und Ordnung sorgt seinen Rum beschlagnahmt? Jack gegenĂŒber steht Spider-Man. Ich hĂ€tte ihn mir wesentlich sympathischer vorgestellt. Vielleicht hatte Peter Parker aber auch einen nervigen Schultag. Sein grauer Ranzen steht neben ihm und er selbst posiert, als hielte er sich fĂŒr einen ganz GroĂen.

»Nolanâs Batman stole your show!«, möchte man dem arroganten Teenie zurufen. GlĂŒcklicherweise verkneife ich mir diesen Ausruf, denn schon trottet gefĂ€hrlich nahe der Joker mit einer Frau mit blonder PerĂŒcke an mir vorbei. Die planen offensichtlich was.

Wesentlich lĂ€ssiger als Spider-Man ist wiederum Kick-Ass, der irritierenderweise nicht mit Hit-Girl, sondern Wonder Woman unterwegs ist. Als er mich sieht, fordert er mich auf, gemeinsam böse Schergen zu besiegen. Ob er mich meines Bartes wegen fĂŒr den noch unbekannten Bear Man hĂ€lt?

Meine Irritation nimmt zu, als ich einen zweiten Spider-Man und einen zweiten Captain America â diesmal mit Schild â an mir vorbeistolzieren sehe. Was ist denn hier los? Trittbrettfahrer?

Ich beobachte die Stars und Helden nun kritischer: Marilyn Monroe winkt mir sexy zu, wĂ€hrend ich mich ĂŒber ihren Brustumfang und ihre riesigen Lippen wundere. Mr. T steht am StraĂenrand und ist â ungelogen â einen Meter kĂŒrzer, als er eigentlich sein mĂŒsste. SchlieĂlich ĂŒberrasche ich zwei Transformers beim Austausch von vermutlich hochbrisanten Daten-CDs. Als der Dealer mich beim Fotografieren der Situation erwischt, suche ich schnell das Weite.

Ich fliehe eine Treppe hinauf in einen pompösen Hof, der von hohen Mauern und FuĂgĂ€ngerbrĂŒcken umgeben ist. Es handelt sich um das Hollywood & Highland Center, einer Shopping Mall mit integriertem Entertainmentkomplex.

Der Boden des Platzes ist von einem Pflaster durchzogen, das vermutlich ein Filmband darstellen soll. Alle paar Meter unterbrechen Mosaike mit Zitaten von Filmemachern das ansonsten rote Steinband. Wer die Zitierten sind, wird nicht preisgegeben. Lediglich ihre Funktionen, wie beispielsweise »Director« oder »Script Supervisor«, stehen unter den meist amĂŒsanten SĂ€tzen: »Iâd sneak up a hill near my house and watch drive-in movies through binoculars. Thatâs how I found my goal in life â to make the trashiest motion picture in history.«

Auch schön: »First I worked in the lab, dunking film in colored washes, then I was taught to be a camera operator. Cecil B. DeMille said I invented the soft focus, because everything I shot was blurry.«

Ein begrenzungsfreier Springbrunnen mit WasserfontÀnen rundet den schicken Platz ab.

Ich mache ein PĂ€uschen, da mir mein Rucksack mittlerweile ganz schön aufs Kreuz geht, schaue mich um und spaziere schlieĂlich wieder zurĂŒck zum Boulevard, weiter zum Chinese Theatre ⊠ohne zu bemerken, dass ich am Dolby Theatre vorbeischlendere. Jenem GebĂ€ude, das Muhammad Alis Namen vor Hundekot schĂŒtzt. DarĂŒber hinaus hieĂ das Bauwerk bis letzten Sommer noch Kodak Theatre und ist seit 2001 der Ort, an dem die Oscars verliehen werden. Ups.

Das Chinese Theatre ist hingegen leicht an seinem beeindruckenden Eingang zu erkennen.

Im Block zwischen der Sycamore und der La Brea Avenue bewundere ich die stylishen StraĂenlaternen, die wie Dedolights, also Leuchten wie sie in Filmproduktionen verwendet werden, aussehen â inklusive FlĂŒgeltor. Ob das auch justierbar ist?

An der La Brea Avenue erreiche ich das westliche Ende des Walk of Fame. Das Ende der EhrenstraĂe symbolisiert ein eiserner Pavillon, der auf einer dreieckigen Verkehrsinsel steht und den Namen »The Four Ladies« trĂ€gt.

© Flickr, Floyd B. Bariscale

Weiter gehtâs die La Brea Avenue in Richtung SĂŒden. An den StraĂenlaternen wird fĂŒr die am 27. Januar anstehende Verleihung der Screen Actors Guild Awards geworben. Ja, es ist awards season! MĂŒssten die Golden Globes nicht auch demnĂ€chst verliehen werden? Ich sollte mich da mal schlaumachen.

Nach drei Blocks stoĂe ich auf den Sunset Boulevard. Auch hier sind die GebĂ€ude selten mehr als zwei Stockwerke hoch. Ewig lange Palmen sĂ€umen den StraĂenrand und im Norden thronen die Villen der Hollywood Hills ĂŒber der Stadt.

Die Villen sind es nun auch, zu denen ich spazieren möchte. Nach eineinhalb Kilometern verlasse ich den Sunset Boulevard, biege nach rechts in die Fairfax Avenue ab und ĂŒberquere wieder den Hollywood Boulevard. Von nun an geht es steil bergauf. Zu steil fĂŒr meine vom schweren Rucksack und den warmen Temperaturen mittlerweile ganz schön ermĂŒdeten Beine. Ich schleppe mich daher nur ein kurzes StĂŒck nach oben. Die Fairfax Avenue endet und geht rechts weiter bergauf und links nahezu senkrecht in die Hillside Avenue ĂŒber. Nee, lass mal.

Einen Kilometer weiter kreuzt die Camino Palmero Street den Boulevard. Der Name verrĂ€t es bereits: Die StraĂe ist eine Palmenallee â allerdings mit ziemlich hĂ€sslichen HĂ€usern auf der linken StraĂenseite.

Wenige Meter weiter komme ich am Temple Israel of Hollywood vorbei, einer Synagoge aus dem Jahre 1948, in der so manch prominente Persönlichkeit Mitglied ist beziehungsweise war, eine Rede hielt oder bei der Midnight Show, einer Spendenaktion der Gemeinde, auftrat. Martin Luther King Jr., Harry Belafonte, Frank Sinatra, Judy Garland, Shirley MacLaine, Leonard Nimoy, David O. Selznick, Lea Thompson, Amanda Peet, Tony Curtis, Elizabeth Taylor, Marlon Brando und Bob Dylan dĂŒrften zu den berĂŒhmtesten GĂ€sten des wenig verzierten, grauen Baus mit den massiven HolztĂŒren und dem groĂen Fenster in Form eines Davidsterns zĂ€hlen.

Als ich meine Superheldenfreunde vor dem Chinese und Dolby Theatre wieder treffe, kommt ein sympathischer Afroamerikaner auf mich zu und will mir seine CD aufschwatzen. Ich erzĂ€hle ihm, dass ich nicht der allergröĂte Hip-Hop-Fan bin und zudem am Backpacken bin und meine Kohlen etwas zusammenhalten muss. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht einfach kopfschĂŒttelnd weitergehe, sondern mit ihm eine nette Unterhaltung anfange. Auf jeden Fall drĂŒckt er mir eine seiner CDs in die Hand und sagt, ich solle sie mit nach Deutschland nehmen. Vielleicht wird er dort ja ein groĂer Hit. Ich kannâs ja mal versuchen, antworte ich, nachdem ich mich erfolglos gegen das Geschenk wehre, wĂŒnsche ihm weiterhin viel GlĂŒck und verabschiede mich von Mr. Delson aka Haiti Boy from Hollywood.

Wenig spĂ€ter begegne ich einem Ă€lteren Herrn, der entweder ein leicht ĂŒbergeschnappter Verschwörungstheoretiker ist, einen speziellen Humor hat oder von New Line Cinema und MGM zu einer Ă€uĂerst extravaganten Werbeeinlage fĂŒr »Der Hobbit« engagiert wurde. Der â dank meiner Kunst aus Fingernageldreck lesen zu können â von mir als obdachlos lebender Mensch identifizierte Herr, hĂ€lt schweigend und demĂŒtig auf den Boden blickend zwei Kartons in die Luft, auf denen er seine Sicht der Dinge kundtut: »Donât let it happen again! Obama vs. Romney was fixed like a pro-wrestling match!«

Die Kartons berichten weiterhin, dass der weiĂe Teil von Obamas Familie seit ĂŒber 100 Jahren Skull and Bones angehört. Die Romneys und natĂŒrlich auch die Bushs gehören auch zum Geheimbund, weswegen es eigentlich egal ist, wen man wĂ€hlt. Soweit ist das alles ja noch vertretbar und könnte sogar der Wahrheit entsprechen. Bei den Bushs trifft es ja bekanntlich tatsĂ€chlich zu. Nun wirdâs aber skurril: »The Vatican thinks this international organization is working for Satan. So did Tolkien! But I donât believe it! This would mean that the US government is right now being controlled by Satan. â I donât believe that.«

Mein Blick schweift nach links. Der AufklÀrer hat neben sich auf dem Bordstein zwei weitere Schrifttafeln drapiert: »Clear-cut the magic forests of the elves! Let the dwarves dig for minimum wage! Austerity programs? For the hobbits of the Shire!«

Hierbei handelt es sich laut Protestkarton um ein Zitat von Steven P. Margulies. Wer zum Geier ist Steven P. Margulies? Oder zitiert sich der Prophet gar selbst? Bernard Shaw sagte einst: »I often quote myself. It adds spice to my conversation.«

Somit möchte ich ihn dafĂŒr nicht verurteilen. Ich habe schon dĂŒmmere SprĂŒche gelesen. Zum Beispiel auf dem Karton daneben: »Bilbo & Frodo are alive â but so is Sauron! Sauronâs latest evil scam? A new world order â run by corporate orcs!«

Okay, den letzten Teil finde ich wiederum ziemlich gelungen.

Regisseur Chris und Produzentin Grace melden sich nach Tagen des Wartens endlich bei mir. In den nĂ€chsten Tagen sollten wir es schaffen zusammenzukommen und mit den Vorbereitungen zum Weltkollektivfilmprojekt anzufangen. GroĂartig! Ford kommt von den Castings wieder. Das eine lief wohl ganz gut. Wir machen uns auf die Suche nach einem neuen Schlafplatz. Laut Ford sollte man denselben Platz nicht zu oft belegen. Klingt nachvollziehbar.

Wir finden im Afton Place â drei Blocks sĂŒdlich des Sunset Boulevard â eine im Hochparterre gelegene nette Terrasse vor einem Mehrfamilienhaus. BĂŒsche und BĂ€ume bieten Sichtschutz von der zudem noch sehr ruhigen StraĂe. StĂŒhle und ein Tisch stehen ebenfalls bereit. Wir mĂŒssten uns somit noch nicht einmal auf den kalten Beton legen. Das sieht nach einer optimalen Ăbernachtungsmöglichkeit aus. Um zu testen, ob die Location wirklich so grandios ist, machen wir es uns bereits ziemlich frĂŒh gemĂŒtlich. Unser GepĂ€ck umzingelt uns und wir köpfen eine Flasche Wein, die wir zuvor bei Trader Joeâs gekauft haben. Ich esse auĂerdem mein StraĂenstandardmenĂŒ â Brot mit Hummus â, bei dem Ford aufgrund seiner Glutenintoleranz leider passen muss. Er lernt dafĂŒr Texte, die er fĂŒr weitere Castings einstudieren muss. So sitzen wir entspannt auf der fremden Terrasse eines recht prunkvollen Mehrfamilienhauses mit schönen Laternen, einer majestĂ€tischen Pforte mit Eisentor und einer mit Efeu bewachsenen Fassade, wĂ€hrend nach und nach die Bewohner von der Arbeit nach Hause kommen oder Besuch empfangen. Ein jeder, der uns sieht â und das tut wahrlich jeder, da wir direkt neben dem Tor sitzen â grĂŒĂt uns freundlich und wĂŒnscht uns einen schönen Abend. Niemand fragt, wer wir sind und was wir mit all dem GepĂ€ck hier wollen. Keiner will wissen, ob wir planen die Terrasse zu besetzen und von niemandem werden wir verjagt. Alle sind sie freundlich und nett. Ja, diese Terrasse ist heute Nacht eindeutig unser place to be.

Der Wein ist leer, aber wir noch durstig und der Abend noch jung. Also schleppen wir unser GepĂ€ck zu Dillonâs und trinken noch eine Runde Bier fĂŒr drei Dollar. Wieder zurĂŒck auf der Terrasse schnappt sich Ford meine Kamera und macht unscharfe Bilder von der StraĂe oder Nahaufnahmen von GegenstĂ€nden, die sich fĂŒr Nahaufnahmen nicht eignen. Schon gar nicht bei Dunkelheit. Seine lustige Knipserei kommentiert er, als wĂ€re er im Begriff groĂe Kunst zu schaffen. Es ist amĂŒsant â aber er sollte doch lieber bei der Schauspielerei bleiben âŠ

Anmerkung: Diese Fotos sind ĂŒbrigens nicht das Resultat von Fords groĂer Kunst. Die sind von mir â bis auf Fords FĂŒĂe. Das ist ein »SelbstportrĂ€t«.